2007-12-16[n年前へ]

■「19世紀の点光源」と「21世紀の面音源の時代」

「遊びの博物誌」の中で、障子などに手で影を作りさまざまな形を浮かび上がらせる「影絵」が一般的でなくなったのは、「点光源」が世の中から消えたからではないか、という想像がされていた。火を灯りとして使っていた頃、あるいは、初期の白熱灯を使っていた頃、夜の部屋を照らす光源は点光源に近かった。そのため、その光を手で遮ることで生じる影絵は明瞭な輪郭をともなって浮かび上がっていた。しかし、点光源が私たちの周りから消えると同時に、影絵も姿を消した、というわけである。

「遊びの博物誌」の中で、障子などに手で影を作りさまざまな形を浮かび上がらせる「影絵」が一般的でなくなったのは、「点光源」が世の中から消えたからではないか、という想像がされていた。火を灯りとして使っていた頃、あるいは、初期の白熱灯を使っていた頃、夜の部屋を照らす光源は点光源に近かった。そのため、その光を手で遮ることで生じる影絵は明瞭な輪郭をともなって浮かび上がっていた。しかし、点光源が私たちの周りから消えると同時に、影絵も姿を消した、というわけである。

私たちは光と目を通して世界を眺める。それと同じように、音と耳を通して世界を聴く。面光源が出現したことで、柔らかな人工光が私たちを照らすようになったが、音の方はまだそうなってはいない。たとえば、駅のプラットホームや電車の中でスピーカーに近い場所にいたりすると、あまりに音が大きく閉口することが多い。その一方、スピーカーから離れていると、今度は音が聞こえにくくなり、何をアナウンスしているのか聞き取れなくなる。これは、広い面音源でなく、比較的音源が小さい点音源だからである。携帯電話のスピーカーのように「限られた人に聞こえれば良い」という用途であれば、点音源で「聞こえる人・聞こえない人」の間の差が大きい方が良いが、多くの人に等しく・うるさくなく・小さくなく聞こえて欲しい用途となると、点音源のスピーカーでは望ましくないように思われる。

吉永小百合は、「ブラウン管テレビは20世紀に置いてきた」と言った。それと同じように、私たちは、点光源も19世紀から20世紀の辺りの時代に置いてきた。そう考えると、点音源もそろそろ「置き時」なのかもしれない。かつて点光源を捨てて面光源を得たように、点音源から面音源へ切り替わっていく時代なのかもしれない。

2008-06-24[n年前へ]

■BOSEの「スピーカー」実験用ビックリハウス

スピーカで有名なBOSEの技術紹介資料を眺めていて一番おもしろかったのが、

マサチューセッツ州フレミングハムの本社内にあるという「90度グルリと回転させた」リビングルームである。

写真を見るとわかるように、その部屋に人が入った人は、通常であれば壁の部分を歩き回ることになる。

まるで、遊園地にあるビックリハウスのような試験室なのだ。

スピーカで有名なBOSEの技術紹介資料を眺めていて一番おもしろかったのが、

マサチューセッツ州フレミングハムの本社内にあるという「90度グルリと回転させた」リビングルームである。

写真を見るとわかるように、その部屋に人が入った人は、通常であれば壁の部分を歩き回ることになる。

まるで、遊園地にあるビックリハウスのような試験室なのだ。

この不思議なリビングルームは音響効果を試験するための部屋である。 たとえば、カーペットで敷き詰められた床が鉛直方向にそそり立っているため、埃やゴミがちり積もることがない。 だから、掃除機をかけたりする必要もないし、そのために部屋の音響特性が変わることもない。 また、カーペットの上を歩き回ることで、カーペットが踏み固められてしまうこともない。 あるいは、すべての家具は「床=壁」に完全に固定されているため、家具配置が変化し音響特性が変わることもやはりない、というわけである。

こういった「既成概念に囚われないとても柔軟な発想」で作られたものを見ると、とても新鮮な驚きと楽しさを感じて、とても楽しくなる。そんな楽しさが未来を作っていくのかもしれない、と思う。

2008-09-22[n年前へ]

■アクティブ・ノイズ・キャンセリング PC を作る

「周りの騒音が大きな場所で、集中してPC作業をしたい」と思うことがあります。そんなときに、ふとこんなことを思いつきました。

「周りの騒音が大きな場所で、集中してPC作業をしたい」と思うことがあります。そんなときに、ふとこんなことを思いつきました。

PCのマイク入力から環境音を取得して、その逆位相の音をスピーカーから出力したら、PCのごく近くの領域だけは、ノイズ=ゼロの理想的な作業環境が生じるのではないだろうか?というわけで、アクティブ・ノイズ・キャンセリング PC を作ってみました。やったことはとても簡単、SimuLinkを使って、サウンド入力の逆位相の音をスピーカーから出力するモデルを作ってみたわけです。一言で書けば、サウンド入力×-1の音声をサウンド出力するだけのモデルです。

1分クッキングで作った「サウンド入力の逆位相の音をスピーカーから出力するモデル」が下中央で、(試しに動かした時の)下左画像はサウンド入力の波形で、下右画像はサウンド出力画像になります。なお、両者ともオートスケールなので、一見するとDCレベルが違っているように見えますが、DCレベルは同じです。(そもそもDC成分はサウンド入出力では無視されますし)

PC周囲の騒音を逆位相の音波で消せたか・・・というと、その効果は全然わかりませんでした。大雑把な計算では、低音騒音は消せそうな気がしたのですが、1分クッキングのアクティブ・ノイズ・キャンセリング・モデルでは何の効果もありませんでした。・・・というわけで、「アクティブ・ノイズ・キャンセリング PC を作る」という楽しい課題がここに生まれたのです。

2008-11-01[n年前へ]

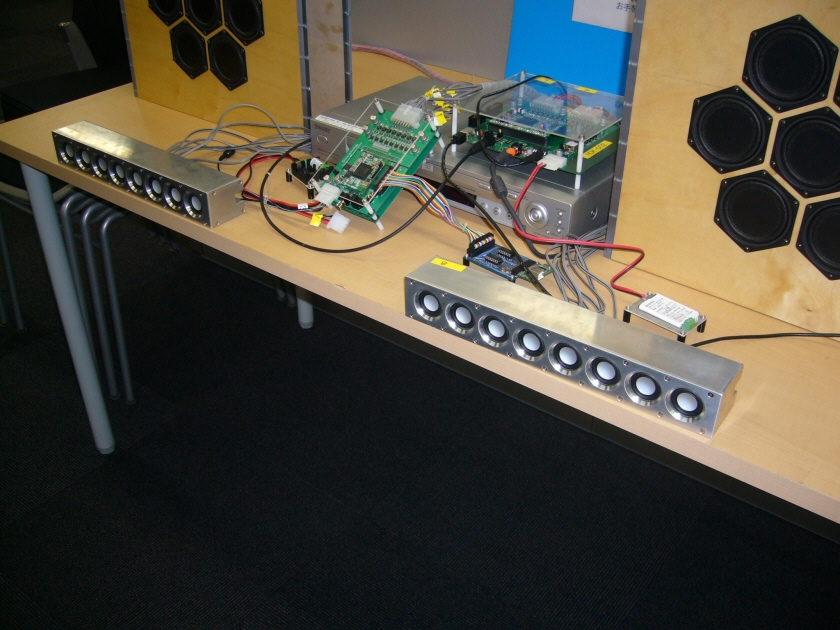

■パラメトリック・スピーカー・実験キット

(下の動画のような)「パラメトリック・スピーカー・実験キット」が秋月電子で1万1800円で発売されている。5×10=50個の超音波発振子を並べ、超音波を干渉させることで指向性の極めて高い出力を可能にするスピーカーキットだ。「どういうことに使うことができるか」を考えてみるのも楽しそうだけれど、何より超音波発振子が並べられたその外観に電子工作ゴコロがくすぐられてしまう。

(下の動画のような)「パラメトリック・スピーカー・実験キット」が秋月電子で1万1800円で発売されている。5×10=50個の超音波発振子を並べ、超音波を干渉させることで指向性の極めて高い出力を可能にするスピーカーキットだ。「どういうことに使うことができるか」を考えてみるのも楽しそうだけれど、何より超音波発振子が並べられたその外観に電子工作ゴコロがくすぐられてしまう。

特に、右上のパラメトリック・スピーカー・実験キットを使って作られたパラメトリック・メガホンが、極めつけに楽しそうだ。雑踏の中にいる人たちの中の、その中の一人だけにしゃべりかけることができる超面白グッズを作ってみたくなる。あるいは、川向こうにいる人だけに、こっそり話しかけてみたくなる。

2008-12-07[n年前へ]

■「フルデジタルスピーカー記事」を整理する

少し前に、「フルデジタル・スピーカー」「フルデジタル・スピーカーを利用した音声出力の指向性制御」といった記事があった。少し内容がわかりにくく感じたので、「フルデジタルスピーカー記事」で書かれていた内容を、(参考文献1,2と技術説明員に質問して内容をもとに、「どういった点についてわかりにくい」と感じたのかを、技術内容を理解するために(自分なりに)整理してみることにした。

少し前に、「フルデジタル・スピーカー」「フルデジタル・スピーカーを利用した音声出力の指向性制御」といった記事があった。少し内容がわかりにくく感じたので、「フルデジタルスピーカー記事」で書かれていた内容を、(参考文献1,2と技術説明員に質問して内容をもとに、「どういった点についてわかりにくい」と感じたのかを、技術内容を理解するために(自分なりに)整理してみることにした。

このフルデジタル・スピーカー・システムを単純化すると、「"均等な重み付けの"複数ビットを出力するΣΔ変調器(複数レベル出力であるために、1bit ΔΣ変調(ΣΔ変調)よりは低い周波数で駆動しても同等の表現力を持つ)」→「(後段の複数スピーカーや複数ボイスコイル間の出力差がある場合のために)各ビットを複数スピーカーに(時間的に)均等にばらまくように(時間的にシャッフルするように)繋ぐセレクタ回路」→「(高効率の)D級アンプ」→「(基本的には均等な出力を想定した)複数スピーカー/もしくは複数ボイスコイルの1つのスピーカー」という構成であるように見える。

ちなみに、ΔΣ変調器の後に入れたくなるだろうローパス・フィルター(LPF)は省略したシステムになっている。

また、ΔΣ変調の「複数bit出力」はその複数bit間に「重みの差」はないので(そうでないと後段のシャッフリング回路を動作させることができない)、たとえば4bitだからといって、16段階の出力レベルを持つというわけではなく、これは単に5段階を意味することになる。

わかりにくく感じる理由をまず先に書いていくと、記事中の「フルデジタル・スピーカー」というものが実際には「複数の構成(設定)」を持つのに対し、それをあたかも1つのシステム(構成・設定)のことを書いた記事であるかのように読んでしまったことである。「(こういうシステムでは)こういうメリットがある」「(その一方、また少し使用設定が異なるシステムでは)このようなメリットもある」ということが書いてあるはずの説明記事を、あたかも一つのシステムが実現する機能・特性であるかのように読んでしまったからであるように思う。

わかりにくく感じる理由をまず先に書いていくと、記事中の「フルデジタル・スピーカー」というものが実際には「複数の構成(設定)」を持つのに対し、それをあたかも1つのシステム(構成・設定)のことを書いた記事であるかのように読んでしまったことである。「(こういうシステムでは)こういうメリットがある」「(その一方、また少し使用設定が異なるシステムでは)このようなメリットもある」ということが書いてあるはずの説明記事を、あたかも一つのシステムが実現する機能・特性であるかのように読んでしまったからであるように思う。

たとえば、最終段のスピーカーシステムには、

- 複数スピーカーによるスピーカー・アレイを使う場合

- 複数ボイス・コイルを組み込んだ1個のスピーカーを使う場合

また

- スピーカー(もしくはボイスコイル)の数

- 必要となるΔΣ変調器の駆動周波数

- 複数ピット・最終出力間のシャッフリングを行うか否か

こういった、各部分の条件を整理しないで記事を読んでいたために、記事内容を理解することができなかったように感じた。

ということは、こういった各種条件を表か何かに描き整理し、「ΔΣ変調器」「LPF」「D級アンプ」「スピーカー」を組み合わせたような従来システムと比較してみれば、このフルデジタル・スピーカー・システム「ズ」が一体どのようなものであるかを納得することができそうだ。