1999-05-23[n年前へ]

■HooPoディスプレイの謎

夢の扉が開かれる

ビジネスショー'99に行った。そこで、面白いものを見かけたので紹介したいと思う。

まずは、NTTのブースである。下の写真では判りづらいだろうが、色々な画像と文字が立体的に(奥行き情報を持って)すばやく映し出されているのである。

|

映像が立体的になった瞬間は「まさかレンチキュラー方式?」などと考えてしまったが、

奥行きに2段階しかないことに気づくと(映像の変化が激しく、気づきにくかったのだ)、謎は解ける。一番置くに大きなディスプレイがあり、その前に半透明のシートがあり、そのシートに対して前方からプロジェクターで前景を映し出しているのである。なかなか面白そうなので、後でじっくり観ることにした。

次の面白いものは、以下である。HoroProディスプレイという名称である。

ディスプレイが透けているのがわかるだろうか?ITEM-16というのは後ろの壁である。 |

アオリの調整などはどうしているのだろうか?そういった機能を内蔵するゾーンプレートのようなものなのだろうか?これは実に面白い活用方法がありそうだ。

NTTもHoloProも簡単なタネを持つ科学おもちゃであり、見ているととても楽しい。どういったタネであるかを考えるのはミステリーを解くようで面白い。

.

.

.

さて、それでは席をちゃんと確保してNTTのブースを見てみることにしよう。こちらは、キーワードといい、演出といい、実に私好みだった。ラストなど感動してしまった位だ。

「夢の」扉が開かれる。 |

色々な映像が映し出され、カウントダウンが始まる。 |

始まるといきなり映像に奥行きが生まれる。 |

ディスプレイとスクリーンの中央が照らされ、そこに人がいたことがわかる。 |

輝きながら、スクリーンが揚がる。 |

この緞帳が揚がる瞬間というのは実に気持ちがいい。コンサートでも舞台でも緞帳というのは現実の世界と架空の世界の間の「扉」である。それを開けるということは、すなわち、架空(今回は夢か)の世界へ入っていくことに他ならない。

ここからメインのプレゼンが始まる |

プレゼンが終わり、スクリーンが下る。そして、キーワードが前後に映し出される。 |

周囲が明るくなり、これまで登場した人物達が |

登場人物の前後を縦横無尽にこれまで使われた映像、 |

これまで登場した人物達は、未だスクリーンの向こう、「夢の扉」の向こうにいるのである。

「夢の扉」を開く原動力、それは...と始まる長い台詞が続く。 |

もちろん、その瞬間にスクリーンがあがるわけだ。

スクリーンが揚がり、役者が並んでいる。 |

「扉」の向こうで演じられていた「夢」がすでにここにある、ということを端的に示しているのである。夢の世界はスクリーンの向こうにあるわけではない、夢の世界はもうここにある-「夢の扉」は開かれた-ことを強く示すものだ。

最後の「夢の扉を開く原動力、それは..」.の後につづく台詞も結構良かった。役者と製作者達に拍手をしたい。

2000-03-26[n年前へ]

■透け透け水着の物理学 入門編

透過率の波長依存を探れ

少し前のことだった。舞台は妙高高原の露天風呂である。同じ職場の人とある話をしていた。話題は仕事に関する話で、主な話題は色々な物質の光の透過率や吸収の話だった。ずいぶん長いこと、そういった話題をしていた。

しかし、ふと気づくとなにかがおかしい。会話中に出てくる言葉が変なのである。さっきまで話していた「吸収波長」とか、「感度」とかいう言葉は依然として出てくるのだが、それに加えて変な言葉がどうも出ている。「透け透け水着」とか「丸見え」とか「ナイトショット」といった類の言葉である。これは一体どうしたことだ?これは非常にマズイ。

私たちがいるのは露天風呂である。私たちの数m横の壁の向こうは女性用の露天風呂だ。そこで、私たちは「透け透け水着」と「丸見え撮影」の話題をしているのである。非常に危険なシチュエーションである。逆に、隣の女性用露天風呂に入浴している人がいたならば、とてもイヤなシチュエーションである。隣が「変態さんいらっしゃい」状態だと思ってしまうだろう。

もちろん、心ある人が聞けば、私達が極めて誠実に「透け透け水着」と「丸見え撮影」の「科学」について論じているのはわかるはずだ。ましてや、私という人間を知っていたならば、なおさらである。

しかし、周りはもちろん私達の知り合いではないわけで、誤解されても何らおかしくない。いや、誤解されないのが不自然な位である。

もちろん、私は見えないものを可視化するのが大好きであるし、「32cmの攻防戦」について論じたこともあるが、誤解はしないで欲しい、とあの時周りにいた人達にひとこと言っておきたい。

さて、その時に話していたのは、ビデオカメラで水着が透けて見える話についてであった。あの有名なSONYの「ナイトショット」機能付きのHandyCamのことである。そのカメラでどうして水着が透けて見えるのかについて論じていたのである。その見える理由を聞かれた私は「透け透け水着は赤外線の透過率が高いから、と言われていますね。」と答えた。

例えば、「水着、透ける、ビデオ」で検索すれば、そういう解説が数多くある。それに、私は赤外線フィルムを使って風景撮影をするのが好きだったので、いくらか知識もある。しかし、それはあくまでも知識である。実際に水着の赤外線の透過率を調べたことがあるわけでもないし、可視光との差を比較したことがあるわけでもない。それはあくまで知識だけ、である。実証の伴わない知識というのは今ひとつ好きではない(いや、盗撮を実証するわけじゃないけど)。

そこで、今回は「水着が透ける理由」を実証してみたい、と思うのである。 透ける理由として、よく言われている

- 水着の色や生地によって波長毎の光の透過率が異なる

- 水着によっては、赤外光は屈折・散乱しにくく、透過率も可視光に比べて高いものがある

- 簡単に言えば、その水着は赤外光は透過しやすい、ということである

- ということは、赤外光で撮影をする限りにおいて、その水着は半透明であるようなものである

- また、可視光の影響を防ぐため、可視光をカットするフィルターを用いて、赤外光のみで撮影をする

- すると、なんと水着が透けて見える

さて、先ほどの「透け透け水着は赤外線の透過率が高いから、と言われていますね。」という言葉を実証するためには、色々な生地の透過率を波長毎に調べなければならない。そのためには、光を波長毎に分解する分光器が必要である。そこで、私は

で分光器を作ったわけである。 前回は、分光器の出力をデジカメで撮影した。しかし、これでは赤外光の計測もしづらい。そこで、秋月で可視・赤外対応のCCDボードを買ってきた。これを前回作成したHIRAX一型分光器に取り付けて、計測を行った。名付けて、「HIRAX一型分光器CCD+」である。

|

まずは、その分校計測出力例を示してみたい。下の写真は「CCDカメラで計測したスペクトルに、可視光の色対応を示すカラーバーを上に示したもの」である。これは前回と同じく、太陽光のスペクトルだ。水平軸が波長を示している。左が波長が短い領域であり、右が波長が長い領域である。可視光領域は左の1/3くらいの領域である。

鮮鋭化処理をかけたもの  |

今回は、縦線状に見えるフラウンホーファー線が明らかに数多く見えるのがわかると思う。HIRAX一型分光器自体もスリット幅の改良などで性能がアップしてるのである。

それでは、まずはいくつかの材料の波長毎の透過率を計測してみたい。まず、使う材料は下に示すような色フィルターである。もちろん、こんな透け透けの材料で作った水着を着ている人なんているわけはない。これは、あくまで例である。

|

それでは、次に「HIRAX一型分光器CCD+」で計測した波長毎の透過性を示してみよう。まずは、赤色フィルタである。赤色フィルタを使用している部分は、使用していない部分に比べて、赤色(そして赤外領域)以外の波長がカットされているのがわかる。

|

例えば、赤色が見えづらい人であれば、このフィルターは透過性が非常に低く、「透け透け度」が低いフィルターである、ということになる。また、赤外光は透過しているが、すごく長波長側では透過率がかなり低いことがわかる。

また、次が黄色であり、赤色フィルタよりも短波長側まで透過性が高くなっていることがわかる。そして、赤外光の透過性は赤色フィルタよりも高い。

|

次に示す緑色のフィルタの場合は、緑の辺りの波長と赤外領域辺りの透過性が高いことがわかる。よく、ビデオカメラで赤外リモコンなどの赤外光を撮影すると、緑色に写ることがあるが、あれはこういった緑色のフィルタを使用しているのだろうか?

|

次が青色フィルタである。赤外光の透過性は結構低い、こともわかる。

CCDカメラで計測したスペクトルに、色対応を示すカラーバーを上に示したもの |

色々、面白いこともある。例えば、赤色フィルタの透過特性と緑色フィルタの透過特性を比べると、重なり合う(透過性が高い)領域(波長)がほとんどないことがわかる。

|

|

だから、赤色フィルタと緑色フィルタを重ねると、全然透けないわけだ。透過可能な波長領域がないワケである。こういうのを見ると、暗記用の赤色ペンと緑色下敷きの組み合わせを思い出してしまう。

|

さて、こういう風に材料毎の透過性を計測できるようになったわけである。さらに、赤外線フィルタの透過性を見てみたい。赤外線の波長領域をまずは実感してみたい、ということである。赤外フィルタは赤外リモコンの発光部のカバーを使用してみた。下に示すのが、「赤外フィルタ= 赤外リモコンの発光部のカバー」であり、

|

次が、赤外フィルタの透過性を示したものである。可視光はほとんど通さず、波長の長い赤外光のみ通過させているのがわかる。

|

さて、あまりにも画像が増えてページが重くなってきた。今回は分光計測を行い、赤外線フィルターの分光感度を計測したところまでで終わりにしたい。次回は、色々な生地の透過分光計測を行う予定である。「色々な生地が可視光では透過率が低くても、赤外光では透けて見えることがあるのか」調べてみたい、と思う。

2000-05-02[n年前へ]

■モアレがタネの科学のふろく

うれし、懐かし、学研の科学

先日、友人夫妻で面白いものを見せてもらった。そこで、すかさずオネダリをして手に入れてきた。それが下の写真のものである。

|

これは学研の科学の学習教材である。「科学の学習教材」というよりは、「科学のふろく」といった方が通りが良いかもしれない。この写真のものは「6年の科学 1998年1号 トリックトランプ「マル秘」超魔術13」である。これを私にくれた友人(妻の方)は「学研教室」の「先生」をやっているので、こういう面白いものを持っているのである。

残念ながら、付録の一部だけで、中身が全部揃っているわけではない。それに加えて、本誌もない。そこで、手元にある材料からトランプトリックを想像しなければならない。しかし、その想像しなければならないところが、また面白いのである。手品の「タネ」を想像し、実際に検証できるのだから、楽しくないわけがない。

こういう理系心をくすぐる、懐かしいものというのは色々ある。以前登場した、学研の電子ブロックもそうであるし、雑誌の「子供の科学」もそうだ。そういった中でも、この学研の科学のふろく(学習教材)はその最たるものだろう。こういった、科学の付録は学研のサイト内の

- 科学の付録 (http://kids.gakken.co.jp/kagaku/furoku/index.html )

さて、今回の「6年の科学 1998年1号 トリックトランプ「マル秘」超魔術13」のネタ探しをしていると、面白いものを見つけた。それが下の写真である。何にも書いてないトランプに半透明シートをかけると、アラ不思議、ハートの5が現れるのである。

|

この「魔法のトランプ」のタネはもちろん「アレ」だ。「できるかな?」にもよく登場してきた「モアレ」である。これまで、

- モアレはデバイスに依存するか?(1998.11.20)

- OHPによるモアレと光の干渉の相似について考える。 -ヒラックス・ディザの提案 - (1998.11.22)

- モアレ、デバイス、2項分布の三題話- 淡色インクの副作用 - (1999.09.17)

このトランプの表面の模様を拡大してみるとこんな感じになる。これは「ハートの先端部分の拡大写真」だ。赤い線によるハーフトーンパターンが変化している部分(実はハートマークの先端部分)があるのがわかる。この模様は結構細かく、400線/inchくらいである。

|

このようなトランプに、黒い斜線が描かれた半透明シートをかぶせると、モアレが発生して模様が見えるわけである。下の写真が、トランプに半透明シートをかぶせたところである。半透明シートには実は黒い斜線模様が描かれていることがわかる。

|

そして、トランプの模様と半透明シートの模様の間でモアレが発生して、その結果として「5」

の文字が浮かび上がっているのがわかると思う。

このトランプのタネのような画像を自分でも適当に作ってみることにする。やり方はとても簡単である。ハーフトーン模様を作成して、模様を書いて、模様部分だけハーフトーンを変化させてやればいいだけである。そして、元のハーフトーンと重ね合わせてやれば、模様が浮き上がるのである。こういう細工をしないと読めない画像を使って、何か面白いことをできるかもしれない。

|

|

|

一応、モアレはデバイスに依存するか?(1998.11.20)の時のように今回も二つの画像の重ね合わせの時に、線形性が成り立つ場合と、成り立たない場合の比較をしておく。

先のAとBを重ね合わせてみたもの  |

線形性が成り立つ場合には、モアレが発生していないのがわかる  |

つまり、非線形性を持つ場合 この場合にはモアレが発生する  |

今回の場合も当然、線形性が成り立つ場合にはモアレが発生しないのがわかると思う。今回のトランプ手品も、半透明シートとトランプの模様の間の重ね合わせの非線形性を利用していたわけである。

この線形性と非線形性の重ね合わせの違いも利用してみれば、もっと新しい何か面白い手品やおもちゃのネタになるかもしれない。インクジェットプリンターの淡色インクと、濃いインクの違いを利用して何か面白いトリックはできないだろうか?

さて、先の知人夫妻は共に「先生」である。なので、時折子供に「どうやって教えるか」という話になることがある。子供という「タネ」をどうやって育てていくか、という話である。子どもが人から言われたことでなく、自分で調べて何かを覚えるにはどうしたら良いか、などだ。もちろん、それは「先生」もまた同じである。人に言われたことを鵜呑みにするのではなく、自分で「実感する」のはむしろ子どもより「先生」の方が難しいかもしれない。

私も先日あるメーリングリストで

「先々」のある(製造業に携わる)子ども・青年などわずかでしょうという言葉を見てしまって以来、そういったことについて色々と考えてしまうことが多いのであるが、こういう「タネ」つながりについて考えているのも面白いかもしれないな、と思うのである。

2000-07-18[n年前へ]

■モザイクの向こう

隠しているから良いのです

「できるかな?」への質問?で、同じような内容のメールを頂くことがよくある。その内の一つは、

感温液晶の入手先を教えて下さい。というものである。何か不思議な気がするのだが、けっこう感温液晶を欲しいと思う人がいるらしい。しかも、そのような人はインテリア関係を扱う人が多い。「人のぬくもり」を感じさせるものを作りたい、というわけのである。これを逆に言えば、「人のぬくもり」を感じさせないものが世の中には溢れているということなのだろう。液晶という実に物理的なものを通して「人のぬくもり」を感じることができる、ということが実に不思議で同時に爽快でもある。

さて、私自身は新宿の東急ハンズで感温液晶を購入したのだが、その人達のメールによれば、最近はどうも置いていないらしい。仕方がないので、

- 日本書籍 後藤富治 村上 聡 著 おもしろ科学モノ情報 200選 2000年版

感温液晶シートですが、実験材料でなくて遊ぶのにという返事を最近は出すことにしている。

使うのでしたら、光洋 03-3212-1571にあるようです。

日比谷パークビル9F

平日8:30-5:30

JR有楽町駅近く

|

そういうわけで、こちらの感温液晶の入手方法に関するメールの方は良いのだが、もうひとつのよく頂くメールの内容がある。こちらの方はメールを頂いても、返事ができるわけでもなく、いつもそのままになっていた。その内容はと言えば、

画像処理と言えば、まずはAVのモザイクの消し方を研究して下さい。というものである。AVのモザイクというと、あの映してはマズイ部分を隠すアノ画像処理のことだろう。本来のモザイクという言葉のモノだけではなくて、アノマズイ部分を隠す画像処理一般について、それをどうにかして欲しい、と言っているのだろうと思う。

しかし、そう言われても困ってしまう。もちろん、私は「見えないもの」を「見える」ようにするのは大好きであるし、趣味でも仕事でも、「見える?見えない?」の境界線に興味を惹かれ、日夜考え続けている。だから、AVのモザイク〜マズイ部分を隠すアノ画像処理〜のようにわざわざ「見えない」ように細工をされてしまうと、それを何とか「見える」ようにしたいという気持ちが無い、と言ってしまうと嘘になるだろう。

しかし、残念ながら、このAVのモザイクの件に関しては「見えない」方が良いと思っているのである。それは、私の好みの根幹に関わる部分なのであるが、ダラダラと言い訳を書いても仕方がない、やはりここはFAQに対しての答えを用意しておくべきだと考えて、ここに簡単な説明を書いておくことにした次第である。

まずは、代表的なマズイ部分を隠すアノ画像処理の種類を示してみたい。次に示す画像は左から、

- オリジナル

- オリジナルに「モザイク」をかけたもの

- オリジナルに「ぼかし」をかけたもの

- オリジナルに「塗りつぶし」をかけたもの

|  |  |  |

この3つのマズイ部分を隠すアノ画像処理のなかから、今回は

- オリジナルに「モザイク」をかけたもの

- オリジナルに「ぼかし」をかけたもの

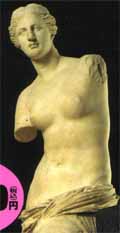

さて、まずは「モザイク」に挑戦してみたい。試しに、ミロのヴィーナスのヌード画像に対して、「モザイク」をかけてみよう。次に示すのが、とあるヌード画像に対して「モザイク」をかけたものである。

19kB  | 1kB  |

GIF画像ということで圧縮もかけてあるため、一概に比較はできないが、オリジナル画像が19kBであるのに対して、右の「モザイク」画像は1kBしかない。つまり、情報量がおよそ1/20であるわけだ。それもそのはず、上の「モザイク」画像は実はオリジナル画像を単に縮小したものを拡大表示してみたものである。情報量が少なくなるのも当然だろう。

19kB  | 縮小したもの(GIF画像) 1kB | 単に拡大表示したもの 1kB  |

それでは、画像の情報量が減ってしまっている場合に、元の画像を復元することはできないのだろうか?いや、ハッキリと言えばヌード画像に対して「モザイク」がかけられてしまったとしたら、その「モザイク」の向こうのヌード画像を拝むことはできないのだろうか?

それが実はできるのである。その証拠に巷には「AVモザイク消し器」というものが溢れている。また、そんな大層な機械でなくても、巷には「モザイク」の向こうを見通すノウハウという秘伝が伝えられている。例えば、私がリサーチした限りでは、

- TVの前に半透明のシートを張る

- 目を薄開きにして、TV画面を見る

その原理とは「オリジナルの画像の性質を考える」ことである。先のオリジナルのヌード画像をじっくり見ればわかると思うが、ヌード画像というものは割合滑らかである。マッチョなヌード画像ならばいざしらず、少なくとも女性のヌード画像は普通滑らかな画像であるわけだ。当然である。だとしたら、その性質をフル活用してやれば、「モザイク」の向こうのヌード画像を拝むことができるのである。

もう少しわかりやすく言うと、こんな感じだ。まずは、滑らかなグレイスケールの画像に「モザイク」をかけてみよう。

| オリジナル | |

| 上の画像に「モザイク」をかけたもの |

すると、元のオリジナル画像は極めて滑らかな画像であるのに、下の「モザイク」をかけた画像は「モザイク」のせいで滑らかでなくなってしまっている。だとすれば、「モザイク」画像を滑らかにしてやれば、元のオリジナル画像っぽくなるのではないだろうか?周囲の画像を考えながら、滑らかな画像にすれば良いのではないだろうか?具体的に言えば、注目画素の周囲で平均値などを計算してやればよいのだろう。つまり、「ボカシ」をかけてやれば良いのである。「ボカシ」をかけると画像はソフトで滑らかになる。「モザイク」をかけた画像が滑らかでなくなってしまっているのを、「ボカシ」をかけることで滑らかにして、元の画像っぽくしてやれば良いのだ。

先の秘伝

- TVの前に半透明のシートを張る

- 目を薄開きにして、TV画面を見る

例えば、上の「モザイク」画像にぼかしをかけたものを次に示してみよう。「モザイク」画像にぼかしをかけることで、元のオリジナル画像に極めて近い画像になっていることがわかると思う。

| オリジナル | |

| 上の画像にモザイクをかけたもの | |

| モザイク画像にぼかしをかけたもの |

これが、いわゆるひとつの「モザイク」の向こうのヌード画像を拝む秘訣なのである。試しに、先のとあるヌード画像に対して「モザイク」をかけた画像を「ぼかす」ことで「モザイク」の向こうのヌード画像を拝んでみたのが次の画像である。「モザイク」画像よりはオリジナル画像っぽいことがわかると思う。

| オリジナル | オリジナル画像に モザイクをかけたもの | モザイク画像に ぼかしをかけたもの |

|  |  |

さて、それでは逆にオリジナルに「ぼかし」をかけることでマズイ部分を隠すアノ画像処理をした場合はどうだろうか?この場合は「モザイク」の向こうのヌード画像を拝むことはできるだろうか?

といっても、こちらは以前

で扱っているので、ここでは詳しく書かない。ぼけた画像は例えば、- ウィーナ・フィルタ

- ハイパス・フィルタ

と書くだけでも何なので、試しに、Photoshopのカスタムフィルタで簡単な「ボカシ復元用フィルタ」を作成してみたものをここにおいておく。Photoshopユーザは試してみると面白いかもしれない。

このカスタムフィルタの内容はごく簡単なオペレータ演算で、次の図に示すようなオペレータ演算子を用いたフィルタである。 |

試しにこのカスタムフィルタを用いて、とあるヌード画像に対してかけられた「ぼかし」画像の向こうのヌード画像を拝んでみたのが次の例である。ちなみにここでの「ぼかし」はPhotoshopでガウス「ぼかし」の半径4ピクセルの設定でフィルタをかけてみたものだ。

| オリジナル | オリジナル画像に ぼかしをかけたもの | ぼかし画像に 先のカスタムフィルタをかけたもの |

|  |  |

こんな簡単なカスタムフィルタでもとあるヌード画像の「ボカシ画像」を鮮鋭化できて、その「ぼかし」の向こうのヌード画像を拝むことができることが判ると思う。

実際に、私がネット上で膨大な数のエロ画像、いや違った「ボカシ」画像だ、を収集し試した結果ではかなりの割合の画像に対して、驚くべき効果を挙げることができた。本WEBに訪れるような方のほとんどには当然の知識だとは思うが、もしもこういった処理をかけたことのない方がいらっしゃれば、是非一回挑戦しみてもらいたい。特に素人ヌードの「ぼかし」画像がお薦めである(あくまで復元効果の大きさに関してだけど)。

さて、ここまで書いてから言うのはどうかと思うのだが、以前

でも書いたように、私は「素晴らしい芸術は完全な自由の中では生まれない」と思っている。それと同じで、制限の中で表現する方が実は素晴らしいものができると思っているのである。それは、私服の女子高生には心ときめかないが、制服の女子高生には思わず目を惹かれるのと同じである。完全に何でもありの私服だと実はそう簡単に輝かないのだが、制限のかかっている制服だと何故かとても輝いてしまうのと同じだ。私などは、通っていた高校が制服がなかったため、思わず同級生に「セーラー服を着て来てくれぇ」とリクエストをしてしまったくらいである。あれ、何の話だっけ...そう、つまりわざわざ隠してある部分を眺めてみることは良いとは思わないのである。隠してあるものは、隠しておいたままにしておいた方が良いのではないか、と思うのである。

そう言えば、先ほど「ミロのヴィーナス」の画像用に表紙を使わせて頂いた細野不二彦のギャラリーフェイクの中では、主人公藤田が、

「ミロのヴィーナスは腕が隠されているからこそ、人々の心を捉えたんじゃないですかね」というようなことを言う。私も本当にそう思う。

|

「ミロのヴィーナス」の存在しない腕を想像することで、現実には作りえない理想の姿を、その像を見る人々は感じることができるのだろう。隠してあるからこそ、良いのである。

あまりに緻密に描写した弟子に「言い仰せて何がある」と言ったのは松尾芭蕉だったはずだ。想像する余地を残して、現実よりもさらに大きいものを表現した方が良い、ということである。私も本当にその通りだと思う。ある一部分だけを切り取ってその部分だけを見てみて、後は想像力におまかせというのが、私も表現としては一番良いと思うのである。もちろん、全ての人の想像力を越えるものを表現する力があるというならばともかく、そんなことができないのならばわざと一部分だけを表現するのが一番良いと思うのである。

いや、だからって別に私が変な想像をしまくりってわけじゃないとは思うけど。かといって、私が想像力とか好奇心が少ない方かと言われると...うーん...

2002-09-25[n年前へ]

■「木漏れ日」プラグイン「リン」 バージョンアップ

バージョンアップして、レイヤーの問題を解決したハズ。原因は初期化でのミス。初期化をミスると半透明の表示になるのがちょっと不思議。(リンク)