2005-03-26[n年前へ]

■京都大学卒業式

「京都の大学に興味がある」という考えを持っている青少年には、ぜひ京都大学卒業式を見せてみましょう。興味が一瞬で消えるか、あるいは興味が増すか、一体どっちでしょう? どっちが、その青少年の未来にとって良いんでしょうねぇ…!?

「京都の大学に興味がある」という考えを持っている青少年には、ぜひ京都大学卒業式を見せてみましょう。興味が一瞬で消えるか、あるいは興味が増すか、一体どっちでしょう? どっちが、その青少年の未来にとって良いんでしょうねぇ…!?

ところで、現総長の尾池和夫教授が「小さな掌に未来の地球儀をのせて」の

こんな「正二十面体の地球儀」を先生の一人がよくポケットから出して使っていた。の「先生」ですね。怪しい(頼りにならない)記憶によれば。まぁ、こんな「私の世界地図」を書くような、怪しい(頼りにならない)記憶によれば、ですけどね。

2010-07-25[n年前へ]

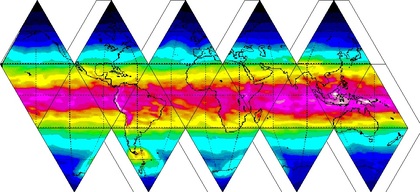

■「UVインデックスワールドマップ」から「UVインデックス地球儀」を作ってみよう!?

世界中のUVインデックス状況、つまり、世界各地で「周りから降り注ぐ紫外線が人体へ及ぼす影響」を知りたくて、下のようなUV index World Mapを眺めました。赤道辺りが強かったり、また、南アメリカの南端、喜望峰近くがとても高い値だったりするのが、何だか興味深く思われます。

そして、日本の日差し・紫外線もまだまだ世界の中では、まだまだ弱い方だ…などと感じたりもします。

さて、上のような「世界地図」を眺めていると、もちろん、「地球儀」を作りたくなります。そこにUV世界地図があるならば、ここにUV地球儀を作りたくなるのは人の常、好奇心が生み出す自然の摂理、というわけです。

さて、上のような「世界地図」を眺めていると、もちろん、「地球儀」を作りたくなります。そこにUV世界地図があるならば、ここにUV地球儀を作りたくなるのは人の常、好奇心が生み出す自然の摂理、というわけです。

そういう時には、もちろん「小さな掌に未来の地球儀をのせて ~この手で地球を作ってやろう~」で作った、メルカトル図法の世界地図(画像)から、その世界地図(画像)がテクスチャマッピングされた正二十面体の展開図を作るソフトウェア"Icosahedron.exe"を使えば良いわけです。

というわけで、UVインデックスの世界地図から作り上げた「UVインデックス地球儀用"正二十面体の展開図"」の一例が下図になります。

ぜひ、「UVインデックス地球儀用"正二十面体の展開図"」を作って印刷し、あなたの掌の上に「その日のUVインデックス分布を描いた地球儀」を乗せ、その地球儀を水晶玉のように覗き眺めてみてください。そうすれば、肌を痛めないように炎天下のサバイバルを生き抜くことができるかもしれません。

2012-08-28[n年前へ]

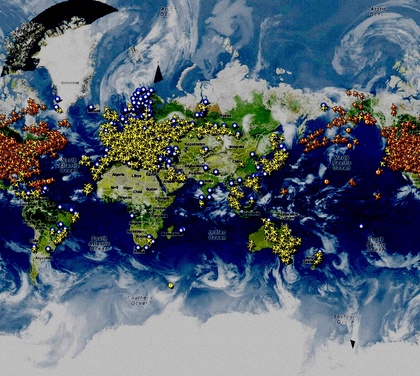

■「飛行機が飛んでいる場所」がわかるフライトレコーダー地球儀を作ってみよう!?

空を飛んでいる飛行機の位置を、地図上で眺めることができるサイトがいくつもあります。それは、たとえばPlane Finderとか、 flightradar24 といったサイトです。

空を飛んでいる飛行機の位置を、地図上で眺めることができるサイトがいくつもあります。それは、たとえばPlane Finderとか、 flightradar24 といったサイトです。

しかし、そんなサイトに表示される地球はメルカトル図法の長方形の地球です。そして、長方形メルカトルな地球の上で航空機の飛行ルートを眺めると、何だかとても「遠回り」や「大きな大きな道草」をしているように見えてしまいます。そこで、メルカトルで長方形な地球の上を飛ぶ飛行機を、丸い球の上にマッピングして眺めてみました。

「飛行機が飛んでいる場所」がわかるフライトレコーダー地球儀を作ってみると、大陸間を飛んでいる飛行機たちは、みんな出発地から目的地へ向かい、丸い地球の上を、対流圏の下・地上から遙か上の1万メートルの空を、ただひたすら一直線に飛んでいることがわかります。

「飛行機が飛んでいる場所」がわかるフライトレコーダー地球儀を作ってみると、大陸間を飛んでいる飛行機たちは、みんな出発地から目的地へ向かい、丸い地球の上を、対流圏の下・地上から遙か上の1万メートルの空を、ただひたすら一直線に飛んでいることがわかります。

丸い地球を平面のディスプレイ上で眺めるのは、少し無理があります。「丸いものはまるいまま」「平らなものは平らなままで眺める」れば、それらは実に自然に見えるものだ…それは当たり前のことですが、けれど少し新鮮で「そうなんだよね」と新鮮に感じます。

2014-10-27[n年前へ]

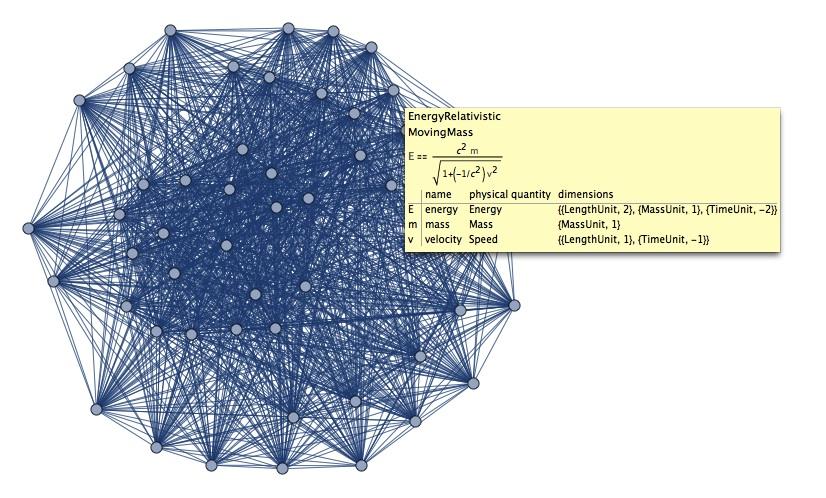

■世界を描いた物理法則を地図に描くtweetをしてみよう!?

数式処理・プログラミング環境”Mathematica”を開発しているWolframが、Wolfram言語(Mathematicaで使われるプログラミング言語) で書かれた130文字程度の関数を書くと(twetterで@wolframtap 宛にメンションすると)、関数実行結果をリプライしてくれるサービス Wolfram Tweet-a-Programを行っています。

今日は、まず、こんなフレーズをつぶやいてみました。…すると、”エネルギー”と"速度"の項を含む物理公式の一覧が、表になって返ってきます。

今日は、まず、こんなフレーズをつぶやいてみました。…すると、”エネルギー”と"速度"の項を含む物理公式の一覧が、表になって返ってきます。

@wolframtap Grid[{#, FormulaData[#]} & /@ FormulaLookup[All, RequiredPhysicalQuantities -> {"Energy", "Speed"}], Frame -> All]

ためしに、Wolfram言語のドキュメントを参考にして、「相対論的エネルギー」を含む物理公式の数々に対して、含まれる項を「(関係性の)手掛かり」にして、公式間の繋がりを地図にしてみると、下のようになります。ポップアップ表示されてる黄色い部分は、いわゆるひとつの動く質量が形作る相対論的エネルギーです。

学校教室の壁に、こんな「世界を描いた物理法則の世界地図」や「物理法則の世界地球儀」があったりしたら、面白いような気がします。…この世界まで行ったから、次はあっちの(物理法則の)世界を眺めてみたい!とか、あぁこんなに広い広大な場所が先に広がっているのか!?とか、何だこの孤高の法則は!?と…そんな気持ちになるような気がしてきます。

2016-02-19[n年前へ]

■『フランス国立図書館 体感する地球儀・天球儀展』は面白い!

今日から五反田のDNPミュージアムラボで始まった、BnF × DNP ミュージアムラボ 『フランス国立図書館 体感する地球儀・天球儀展』を観に行った。とても、個人的にとてもさまざまな視点から面白かった(素晴らしかった)ので、取り急ぎ簡単なメモ書きをしてみることにする。

今日から五反田のDNPミュージアムラボで始まった、BnF × DNP ミュージアムラボ 『フランス国立図書館 体感する地球儀・天球儀展』を観に行った。とても、個人的にとてもさまざまな視点から面白かった(素晴らしかった)ので、取り急ぎ簡単なメモ書きをしてみることにする。

遙か昔から、広い宇宙の中に丸い地球が存在する、ということは周知の事実だった。「平らな地球」なんていう考え方は、少なくともヨーロッパ的世界観から言えば、19世紀に作られた伝説で、すでに地球は丸いと、多くの人が経験的に知っていた(海の水平線の向こうに船が消えるときのようすや、月食時に月が三日月になるようすなどから、当然のごとく丸い地球は認知されていた)。

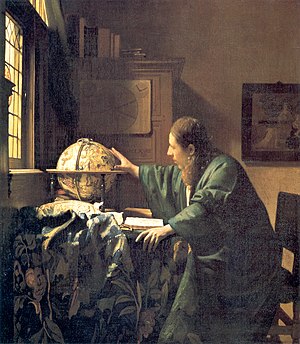

空に浮かぶ星空は、(太陽や惑星を除けば)丸天井のように相互の位置関係を変えず、一年周期で巡ってくるように見える。その中に丸い地球が囲まれているらしい…というわけで、当然のごとく(丸い地球を描いた)地球儀と(周囲に浮かぶ星空を固定的に描いた)天球儀という一対の存在が生まれる。17世紀、ヨハネス・フェルメールが「地理学者」や「天文学者」に描いたのは、そんな地球儀と天球儀だった。…とはいえ、地球と宇宙の関係を、もう少し具体的な模型として表した「アーミラリ天球儀」のような存在は、いわゆる天球儀と地球儀の間を繋ぐ存在として不可欠のものである。

空に浮かぶ星空は、(太陽や惑星を除けば)丸天井のように相互の位置関係を変えず、一年周期で巡ってくるように見える。その中に丸い地球が囲まれているらしい…というわけで、当然のごとく(丸い地球を描いた)地球儀と(周囲に浮かぶ星空を固定的に描いた)天球儀という一対の存在が生まれる。17世紀、ヨハネス・フェルメールが「地理学者」や「天文学者」に描いたのは、そんな地球儀と天球儀だった。…とはいえ、地球と宇宙の関係を、もう少し具体的な模型として表した「アーミラリ天球儀」のような存在は、いわゆる天球儀と地球儀の間を繋ぐ存在として不可欠のものである。

さて、『フランス国立図書館 体感する地球儀・天球儀展』は、大日本印刷(DNP)がフランス国立図書館(BnF)の地球儀・天球儀コレクションを3Dデジタル化したものだ。具体的には、回転ステージの上に(台座から外した)地球儀や天球儀を載せて、それを配置を変えつつデジカメで(1台のカメラに対して左右におよそ80度の角度で配置された点光源下で、おおよそ500枚ほど)撮影し、それらの画像をステレオフォトメトリック的に三次元座標や色を復元したようだ。ちなみに、情報復元に用いられるカメラの撮影画角は、照明とカメラの位置関係(と対象物が球形状であること)を考慮して、(地球からしてみると)緯度経度にしてプラスマイナス20度弱程度の領域が用いられていた。つまり、(その程度の画角の)かなりの重複を含む500枚程度の画像群から、3次元的な画像を時でたるアーカイブしたものである。

さて、『フランス国立図書館 体感する地球儀・天球儀展』は、大日本印刷(DNP)がフランス国立図書館(BnF)の地球儀・天球儀コレクションを3Dデジタル化したものだ。具体的には、回転ステージの上に(台座から外した)地球儀や天球儀を載せて、それを配置を変えつつデジカメで(1台のカメラに対して左右におよそ80度の角度で配置された点光源下で、おおよそ500枚ほど)撮影し、それらの画像をステレオフォトメトリック的に三次元座標や色を復元したようだ。ちなみに、情報復元に用いられるカメラの撮影画角は、照明とカメラの位置関係(と対象物が球形状であること)を考慮して、(地球からしてみると)緯度経度にしてプラスマイナス20度弱程度の領域が用いられていた。つまり、(その程度の画角の)かなりの重複を含む500枚程度の画像群から、3次元的な画像を時でたるアーカイブしたものである。

地球を囲む星空は、天球儀という「外側と内側をひっくり返して眺める形態」で表現するのは不自然極まりない。そこで、今回は、ヘッドマウントでスプレイであるHTC VIVEを使った5分弱の展示を行っている。これはとても素晴らしい。地球を包み込む星空を、球として外側から眺めるのは、やはり不自然極まりない。だから、今回の展示は、このVR展示を眺めるためだけに見に行っても良いと思う(ただし、上下方向と左右方向の遠近感の違いが一致しておらず…おそらくレンダリングソフトのアルゴリズムに単純な問題があるようにも思われた。ついでに言うと、HMD展示の近くにある、大画面ディスプレイを使った両手でのジェスチャー認識を必要とする展示は、ユーザーインターフェイス的に最悪なので、改善するか・もっと単純だが有効な展示に入れ替えるべきだ)。

地球を囲む星空は、天球儀という「外側と内側をひっくり返して眺める形態」で表現するのは不自然極まりない。そこで、今回は、ヘッドマウントでスプレイであるHTC VIVEを使った5分弱の展示を行っている。これはとても素晴らしい。地球を包み込む星空を、球として外側から眺めるのは、やはり不自然極まりない。だから、今回の展示は、このVR展示を眺めるためだけに見に行っても良いと思う(ただし、上下方向と左右方向の遠近感の違いが一致しておらず…おそらくレンダリングソフトのアルゴリズムに単純な問題があるようにも思われた。ついでに言うと、HMD展示の近くにある、大画面ディスプレイを使った両手でのジェスチャー認識を必要とする展示は、ユーザーインターフェイス的に最悪なので、改善するか・もっと単純だが有効な展示に入れ替えるべきだ)。

(展示自体とは全く関係無い部分で)とても驚いたことが、(地球儀や天球儀を台座から取り外してデジタルカメラで撮影する)500枚という枚数だ。作業ビデオを観ていると、回転ステージに載せての撮影においてずいぶんと手作業が多ように見え、(偏見100パーセントで書くと、長時間の労働を決して好まないようにも思える)フランス国立図書館の学芸員とともに長時間の撮影時間を要するように思われた。こうした展示には現れていないものの、そうした撮影時間を可能にしたビジネス的な契約もとても興味深かった。

(展示自体とは全く関係無い部分で)とても驚いたことが、(地球儀や天球儀を台座から取り外してデジタルカメラで撮影する)500枚という枚数だ。作業ビデオを観ていると、回転ステージに載せての撮影においてずいぶんと手作業が多ように見え、(偏見100パーセントで書くと、長時間の労働を決して好まないようにも思える)フランス国立図書館の学芸員とともに長時間の撮影時間を要するように思われた。こうした展示には現れていないものの、そうした撮影時間を可能にしたビジネス的な契約もとても興味深かった。

何はともあれ、JR五反田駅から徒歩五分ほどの距離で、完全予約制でじっくり・ゆっくり眺めることができて、そして無料の展示会なので…興味ある人はぜひ行ってみると良いと思う。本当に素晴らしい展示会だと思う。