2008-07-10[n年前へ]

2008-07-24[n年前へ]

■今井功の「当然!」「○」「?」

(「物理の散歩道」などの著作活動をし続けたグループ)ロゲルギストの一人が、流体力学を専門としていた今井功(I2)だ、敬称を略しているのは、そんな敬称が必要ないくらいの人だから、である。「初心者向けに書かれた電磁気学解説文」に対して、その今井功が鉛筆で添削をしたものを見た。

「電磁気学解説文」を読みながら、今井功の鉛筆直筆の書き込みを追いかけた。その直筆コメントを追いかける作業が、本当に面白かった。たとえば、どんな部分に下線が引いてあり、その横に「マル」が付けられているのか、とか、どういった部分にはダメ出しをしているのか…というようなことを推理していくのがとても楽しいのだ。

「電磁気学解説文」を読みながら、今井功の鉛筆直筆の書き込みを追いかけた。その直筆コメントを追いかける作業が、本当に面白かった。たとえば、どんな部分に下線が引いてあり、その横に「マル」が付けられているのか、とか、どういった部分にはダメ出しをしているのか…というようなことを推理していくのがとても楽しいのだ。

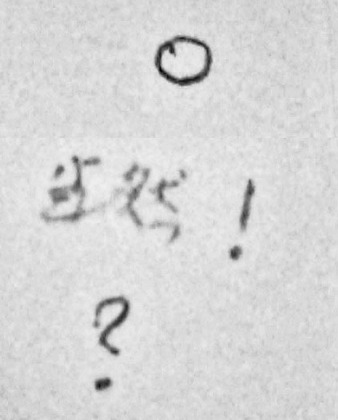

ちなみに、右の画像は今井功が鉛筆で書いた「当然!」と「○」と「?」である。「当然!」と書いてあるのは、数値的に誘電体に働く力を解析した結果について述べた部分である。その結果が今井功にとって「当然!」なのだろう…と思ったり、「お手軽」とか「大雑把には」という部分に「○」が付けられていることに不思議に納得したり…と、実に面白い体験だった。読んでいくうちに人の姿が浮かび上がってくるような、秀逸なミステリを読んでいる気持になった。

「わからないこと」を無理してわかろうとしない方が良いんだ「わからないこと」というのはたいていどこかおかしい。

今井功

私が見た今井功の鉛筆コメントは、氏が亡くなる2年前、2002年のものだった。家ではホームズやポワロ、ミス・マーブルのテレビが好きだったという今井功は、亡くなる直前まで「トイレットペーパーを一番上手くちぎる方法」や「点滴がどのような機構で制御されているのか」といった身の回りのことへの観察や解析をし続けていた、という。

数値で語れなければ、プロとは言えない。

今井功

2008-07-31[n年前へ]

■「計測・解析ソフトのハック」が実験系技術者の一番のLifeHack…かもしれない。

「計測・解析ソフトウェア/ハードウェアのハック」が実験系技術者の一番のLifeHack…かもしれない、と思っています。それを逆に言うならば、実験系技術者が費やす多くの時間を、計測・解析ソフトが消費しているということになります。つまり、一番時間を消費している部分の高速化をすることが、全体の高速化に効果的だろう、ということです。

「計測・解析ソフトウェア/ハードウェアのハック」が実験系技術者の一番のLifeHack…かもしれない、と思っています。それを逆に言うならば、実験系技術者が費やす多くの時間を、計測・解析ソフトが消費しているということになります。つまり、一番時間を消費している部分の高速化をすることが、全体の高速化に効果的だろう、ということです。

そんなこんなで、何を今更…という、Perlで「シリアル通信とユーザインターフェース自動制御」のやり方を整理しておくことにしました。なぜかというと、経験的に「計測・解析ソフトウェア/ハードウェアのハック」は、シリアル通信制御とユーザインターフェース自動制御でほとんどの場合対応できることが多いから、です。しかも、計測・解析ソフトウェア/ハードウェアを外注したりすると、時間や費用が無視できないほどかかったりするわけで、そういったシステムを簡単に作ることができるということを知っていると、結構便利であるわけです。

たとえば、RBIOシリーズのような汎用(入)出力ボードは、お小遣い程度の価格で「シリアル通信経由でのハードウェア制御をする」ことが簡単にできます。それは、「計測ハードウェアのハック」がとても簡単にできる、ということです。

そして、Windows上(あるいはWindows上で動くソフトウェア)の作業を”勝手に”プログラミングすることができれば、「計測・解析ソフトウェアのハック」も簡単にすることができます。

というわけで、「シリアル通信とユーザインターフェース自動制御」ができれば、「計測・解析ソフトウェア/ハードウェアのハック」を簡単に実現することができるわけです。

とりあえず、たとえば、Perlで「シリアル通信とユーザインターフェース自動制御」を使うには、Win32::SerialPort と Win32::GuiTest という二つのライブラリが必要です。それらのインストールは、コマンドプロンプトから、

ppm install Win32-SerialPortという風に行うことができます。もっとも、インターネットに直接アクセスすることができない Proxy 内部からであれば、

ppm install http://www.bribes.org/perl/ppm/Win32-GuiTest.ppd

set HTTP_proxy=http://proxy.hoge.com:8080といったような、Proxy対策の環境変数設定をコマンドプロンプトから前もって行っておくことが必要になります。

set HTTP_proxy_user=hogehoge

set HTTP_proxy_pass=hogehoge

あとは、シリアルポート通信ようのConfigファイルを作る、プログラムを書く、ということだけです。たとえば、

!c:\perl\bin\perlといったライブラリを読み込む宣言をした後に、ソフトウェアのユーザインターフェース周りは、

use Win32::SerialPort;

use Win32::GuiTest qw( FindWindowLike GetWindowText SetForegroundWindow MouseMoveAbsPix SendMouse GetWindowRect SendKeys);

MouseMoveAbsPix(320, 160);というような感じで、マウスやボタンやキーボードを自動で動かすことができます。また、ハードウェア周りは、

SendMouse("{LEFTCLICK}");

SendKeys($fileName);

SendKeys("{ENTER}");

my $conf_file="serialport.conf";という感じで*、スイッチやモータを適当にシリアル通信(とRB-IOのようなお手軽I/Fボードで)制御すれば良い、という具合です。午前中に秋葉原に行って部品を買って、午後にスクリプトを2,30行書けば、それで自動計測・制御システムのできあがり、というわけです。

tie *PORT, 'Win32::SerialPort',$conf_file or die; pushSwitch(0);

close PORT or warn "Can't close serialport:COM*";

sub pushSwitch{

my ($portNo) = @_;

my $text=sprintf "PCT%d%d\n",$portNo,1;

print PORT $text;

}

*(なお、ここで使用している"serialport_conf"は、こういったserialport_conf.plで作成します)

2008-08-04[n年前へ]

■「1秒間に2回の運動は”エンディング”近く」の法則

どんな業界でも「その業界のプロには”見れば”わかる」ということがある。

AV業界の監督さんが「HカップかJカップかは"一目見れば"わかる」と言っていた。計測器も真っ青の「プロの目」だなぁ、と感心させられた。そして、AV業界と言えば、編集者が書いていたこんな言葉にも驚かされた。

AV業界の監督さんが「HカップかJカップかは"一目見れば"わかる」と言っていた。計測器も真っ青の「プロの目」だなぁ、と感心させられた。そして、AV業界と言えば、編集者が書いていたこんな言葉にも驚かされた。

ちなみに、一秒間に2回の運動は結構激しいですから、そういう動きを横目で見るだけで「あぁ、エンディングが近いんだ」とわかります。ビデオ画像を一目見ただけで、そのビデオのコンテキスト(文脈)解析をして、「今目に入った場面が」全体のどこに位置しているかを一目瞭然に判断しているわけである。まさに「プロの目」である。

以前「アダルトビデオの動画解析」をしたことがある。この時は15秒間の動画からオプティカルフロー(動き)を解析したのだが、全編に渡って動画の動きを解析し、ビデオのコンテキスト(文脈)解析をしてみるのも面白いかもしれない。もしかしたら、すでに「オプティカルフロー計算→コンテキスト解析解析→スクリーンショット作成」といったフローがアダルトビデオサイトのバックエンドでは動いていたりするのかもしれない。

以前「アダルトビデオの動画解析」をしたことがある。この時は15秒間の動画からオプティカルフロー(動き)を解析したのだが、全編に渡って動画の動きを解析し、ビデオのコンテキスト(文脈)解析をしてみるのも面白いかもしれない。もしかしたら、すでに「オプティカルフロー計算→コンテキスト解析解析→スクリーンショット作成」といったフローがアダルトビデオサイトのバックエンドでは動いていたりするのかもしれない。

今度、「1秒間に2回の運動は”エンディング”近く」の法則を使った”スクリーンショット作成”WEB APIを試しに作ってみることにしようか。

2009-08-02[n年前へ]

■質問・回答サイト・データの解析タスク

「質問・回答サイト・データの解析をしてみよう」という「タスク参加者募集:NTCIR-8 コミュニティQA・パイロットタスク」を知った。これは、とても面白そうだ。

今回、幸いにも、Yahoo! Japan社から、大規模なYahoo!知恵袋コーパス ver.2 *を提供いただける運びとなり、それを用いたパイロットタスクを以下のように企画しています。

1.タスク:

A. メインタスク: ベストアンサーの推定

B. サブタスク: 質問タイプ分類

* Yahoo! 知恵袋*コーパス ver.2**。約1億件。約2600万質問とそれについての回答データ7600万件、合計およそ100GB。言語は日本語。

質問・回答サイトは数多くある。しかし、質問者の「問い」に対して、質問者の聞きたいことを質問者のレベルに合わせて説明している回答はあまりないのが実情であるように思う。そしてまた、それらの質問・回答を「質問・回答サイト運営者」が有効に再利用できているかというと、もう少し言い換えれば、(サイト運営者が利益を得る顧客となりうる)「第三者」が有効に再利用することが容易な形の「知識」という形に(それらの質問・回答が)変換されているかというと・・・残念ながら未だそういうレベルには消化されていないように思われる。

質問・回答サイトは数多くある。しかし、質問者の「問い」に対して、質問者の聞きたいことを質問者のレベルに合わせて説明している回答はあまりないのが実情であるように思う。そしてまた、それらの質問・回答を「質問・回答サイト運営者」が有効に再利用できているかというと、もう少し言い換えれば、(サイト運営者が利益を得る顧客となりうる)「第三者」が有効に再利用することが容易な形の「知識」という形に(それらの質問・回答が)変換されているかというと・・・残念ながら未だそういうレベルには消化されていないように思われる。

しかし、そんな風に眺めているだけではつまらない。今回のような「パイロットタスク」が与えられたなら、きっと上手い「知識生成ツール」を作り出そうと思い立つ人が多くいるに違いない。もちろん、そこからは、「知識生成ツール」が実際に作りだされるに違いない、と思う。