2004-07-31[n年前へ]

■「書き変えたベクトル」を眺めたい

先日、大阪で「電子写真の極限画質を探る」というシンポジウムがあった。プログラムには「電子写真プロセスを理論的に考える」と記載されているリコー渡邉/門永氏の講演は「電子写真プロセスを物理的に考える」という題名だった。そこには、「理論」ではなく「物理」だ、という両氏の意志があるわけだ。その「理論」→「物理」という二文字の変化の方向・ベクトルに、彼らのベースにある考えがほんの少し映し出されているわけである。

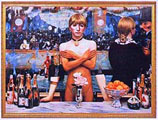

森村泰昌がマネの「フォリー・ベルジェールの酒場」の登場人物を演じることにより、「美術史の娘/劇場A」「美術史の娘/劇場B」を作成したときに、森村泰昌は「マネの絵では酒場のカウンターに手を置いているが、実際にやってみると描かれた(マネが描いた)酒場の女性の腕は極端に長くデフォルメされていた」ことに気づく。マネが腕を極端に長く事により、「白い顔・白い胸・白い腕」で形作られる力強い三角形が酒場の女性を力強い主役へと変え「その女性の力強さをマネは描いていた」のである。

森村泰昌がマネの「フォリー・ベルジェールの酒場」の登場人物を演じることにより、「美術史の娘/劇場A」「美術史の娘/劇場B」を作成したときに、森村泰昌は「マネの絵では酒場のカウンターに手を置いているが、実際にやってみると描かれた(マネが描いた)酒場の女性の腕は極端に長くデフォルメされていた」ことに気づく。マネが腕を極端に長く事により、「白い顔・白い胸・白い腕」で形作られる力強い三角形が酒場の女性を力強い主役へと変え「その女性の力強さをマネは描いていた」のである。

結局、森村泰昌は「長く太い腕を石膏でつくり、自分の腕と握り拳で女性の胸のふくらみを語る」ことにした。マネが描いた極端に「長い腕」を「石膏の腕」に変え、「白い胸のふくらみ」を「力強い握り拳」へと変えるのが、森村泰昌が書き換えたベクトルだったことになる。それは森村泰昌が示した強い意志に他ならない。

結局、森村泰昌は「長く太い腕を石膏でつくり、自分の腕と握り拳で女性の胸のふくらみを語る」ことにした。マネが描いた極端に「長い腕」を「石膏の腕」に変え、「白い胸のふくらみ」を「力強い握り拳」へと変えるのが、森村泰昌が書き換えたベクトルだったことになる。それは森村泰昌が示した強い意志に他ならない。

よく、更新があったWEB日記などを見に行くと、書かれている内容は増えていないのだけれど、言葉が少し書き換えられていることがよくある。それは文章を推敲したことにより変わったのかもしれないし、何かの事情で書き換えたのかもしれないが、「変更前」→「変更後」という言葉を書き変えるベクトル・意図が書き手にあるのは確かだろう。その書き手のベクトルを眺めてみたい、とよく思う。

更新チェックをするアンテナで、更新された履歴だけでなく、言葉が書き変えられた履歴を眺めてみたい。書き手がこだわって書き変えた小さな部分を知りたい、眺めてみたいと思う。何を意識して、「元の言葉」からそれとは違う「他の言葉」へと書き換えたかを知りたい。どう「書き方」を変えたかを知り、その書き手の中に流れる「何かを書き変えたベクトル」を眺めたい、と思う。そして、その先に示されている意志を想像してみたい。

2004-09-04[n年前へ]

■Online Speech Bank

素晴らしい小説を読むととても興奮したり、感動したり、楽しくなったりする。それと同じように、色んな素晴らしい演説・スピーチもそんな感動・興奮を呼び起こす。米国の色んな人達、政治家や映画の中の登場人物や、とにかくありとあらゆる人達の演説が集まっているのがOnline Speech Bankだ。現在でも過去でも、色々な場所で語られた内容を読んだり、そして何より「演説を行っている肉声」を聞くことができる。

Martin Luther King, Jr.の「私には夢がある」と語る声や、John F. Kennedyが「アメリカが何を世界にするかではなく、世界が共に自由のために何をするかを考えよう」と語る声を、そんな声を次々と聞いていく週末も楽しいかも。

2004-12-12[n年前へ]

■「オレオレ」人と「成果主義」の中の「強い声に流されやすい人」

「恥じらいなき社員の職場破壊 成果主義のストレス」を読む。人は自分に似た人を、自分が比較したがる人のことが気になることが多いように思う。だから、もしかしたら、この文章の書き手は(「恥じらい」があるのかないのかはわからないが)成果を手に入れようとする方向性自体はきっとこの記事中の登場人物と似ているのではないだろうか、と思う。書き手の価値観に何も(記事中の登場人物の行動が)ひっかかることがなかったとしたら、記事にする気にもならなかっただろうから、きっとこの書き手たちは「この記事の中の登場人物」でもおかしくはないのだろう、と想像する。

「恥じらいなき社員の職場破壊 成果主義のストレス」を読む。人は自分に似た人を、自分が比較したがる人のことが気になることが多いように思う。だから、もしかしたら、この文章の書き手は(「恥じらい」があるのかないのかはわからないが)成果を手に入れようとする方向性自体はきっとこの記事中の登場人物と似ているのではないだろうか、と思う。書き手の価値観に何も(記事中の登場人物の行動が)ひっかかることがなかったとしたら、記事にする気にもならなかっただろうから、きっとこの書き手たちは「この記事の中の登場人物」でもおかしくはないのだろう、と想像する。

「オレオレ」的な声の大きな人も確かにいて、「成果主義」の中でそんな人が「一見」クローズアップされるように見えるかもしれない。しかし、そんな人は(今と変わらず)前からいたし、(時代が変わった今でも)そんな人を気にするのは(そんな人と)似たような人だけだと思う。

むしろ、そんな声が大きくなりがちな「オレオレ」主義の人の動向よりは、「成果主義」の中の「上や強い声に流されがちな人・逃げがちな人」が流れていく先の方が私は気になる。「オレオレ」的な人は実は大したことをしているわけでなく、人の尻馬に乗っているだけのことも多いから、別に大した問題ではないと思う。ただ、「上や強い声に流されがちな人・逃げがちな人」に関しては、もしもその数が多かったとしたらそういうわけにはいかないとも思う。なんだか、先々とても問題になるような気がする。

2005-01-20[n年前へ]

■『週刊少年ジャンプ』を中心とした論文

「少年マンガの主人公像の変遷─『週刊少年ジャンプ』の隆盛と失速─」というテーマで書かれた卒業論文が掲載されている『週刊少年ジャンプ』を中心とした論文。分量がなかなか多いので、かなり長いこと楽しむことができるかも。

「少年マンガの主人公像の変遷─『週刊少年ジャンプ』の隆盛と失速─」というテーマで書かれた卒業論文が掲載されている『週刊少年ジャンプ』を中心とした論文。分量がなかなか多いので、かなり長いこと楽しむことができるかも。

関係ない今日の疑問は「キャプテン翼」の翼のチームメイトを何人言うことができるか? 登場人物チームメイトとして、サッカーの11人は多すぎないか…ということ。9人の野球でも(ピッチャー一人か…?)でも多いかも、と思ったり。…だけど、人間ドラマを構成することを考えれば、ある程度多くないとダメなのだろうか…。マンガに最適なチーム・スポーツは何だ?最適解は何人だ?

2005-04-22[n年前へ]

■元気になれる「おいピータン!!」

主人公(という割にはいつもいるわけでもないのだが)がとても格好いい(見てくれはデブ・ハゲ・メガネだけれど…)、おいピータン!!をコミックで読んでみる。(読んだことがなかった)最初の頃のコミックを読んでみると、少し意外なことに内田春菊っぽい内容だ。で、ほんの少し けらえいこ。本当はもっと けらえいこ なのかもしれないけれど、そういう部分を私が読み飛ばし気味なのかもしれない。

主人公(という割にはいつもいるわけでもないのだが)がとても格好いい(見てくれはデブ・ハゲ・メガネだけれど…)、おいピータン!!をコミックで読んでみる。(読んだことがなかった)最初の頃のコミックを読んでみると、少し意外なことに内田春菊っぽい内容だ。で、ほんの少し けらえいこ。本当はもっと けらえいこ なのかもしれないけれど、そういう部分を私が読み飛ばし気味なのかもしれない。

内田春菊のマンガから「主人公の(女性の)強さ」を少し抜き、その代わりに「大森さんの強さ?」でを足すことで、「人生が思うようになってない」と思う登場人物たちの弱った気持ちに元気をつける感じが おいピータン!! ちょっとお勧め。