2005-02-08[n年前へ]

■京大の百万遍の石垣の上で

ちょっとした騒動の末、京都大学・百万遍の石垣の上に突如登場した石垣の上の喫茶店。「学生街の喫茶店」だなんて、一体いつの時代の話だ?と思うわけだけれど、それがもちろんあのガラパゴス諸島の良くも悪くも偉大な特徴なのだろう。

ちょっとした騒動の末、京都大学・百万遍の石垣の上に突如登場した石垣の上の喫茶店。「学生街の喫茶店」だなんて、一体いつの時代の話だ?と思うわけだけれど、それがもちろんあのガラパゴス諸島の良くも悪くも偉大な特徴なのだろう。

その「喫茶店」は寒い京都の冬に対応したこたつ装備だとか、それ以前にテレビのドラマのようなお茶の間(断面が外に丸見え)の超オープンな構造だとか、一杯50円のコーヒーは超アメリカンだとか、「らしい」と言ってしまえばそれで終わりの「京大の百万遍」「学生街の石垣の上の喫茶店」だ。これから一体どうなるんでしょう?

ぜひぜひ、(そろそろ登場するハズの)折田先生(世に復活させた生みの親)の意見を聞いてみたいところ。

2010-09-19[n年前へ]

■長時間の「砂時計」は「砂だから」できる

理科実験用具店に1分間の時を刻む砂時計から、2分、3分、30分、60分・・・とさまざまな時を刻む砂時計が飾ってありました。60分砂時計といっても、特に巨大ということもなく、3分砂時計と比較すると体積にして20倍、それはつまり長さにすると5倍弱程度の大きさです。見た印象からは、それは「少し大きな砂時計」という程度です。

理科実験用具店に1分間の時を刻む砂時計から、2分、3分、30分、60分・・・とさまざまな時を刻む砂時計が飾ってありました。60分砂時計といっても、特に巨大ということもなく、3分砂時計と比較すると体積にして20倍、それはつまり長さにすると5倍弱程度の大きさです。見た印象からは、それは「少し大きな砂時計」という程度です。

このように、ほぼ体積に比例した「時計」になる、というのは「砂」時計だから、です。もしも、砂時計の中に水を入れるのであれば、こんな風にはいきません。なぜかと言えば、「時計のくびれ部分」での圧力は、砂のような粒子は入っている粒子の量によらず、「時計のくびれ部分」を単位時間に通過する粒子の数も入っている粒子の数にほとんど依存しないのに対して、水のような液体では、「時計のくびれ部分」での圧力は液体が入っている量(高さ)に比例し、その圧力に応じて「時計のくびれ部分」を通過する液体の量が決まるからです。

つまり、液体をたくさん入てみても、(最初に)ドバーッとたくさん液体が落ちてしまうので、なかなか長い時間を刻む時計にはならない、というわけです。長時間砂時計を作るのは比較的簡単なのに対して、長時間「液体」時計を作るのは、難しいのです。

つまり、液体をたくさん入てみても、(最初に)ドバーッとたくさん液体が落ちてしまうので、なかなか長い時間を刻む時計にはならない、というわけです。長時間砂時計を作るのは比較的簡単なのに対して、長時間「液体」時計を作るのは、難しいのです。

ところで・・・、このショーウィンドウには一体どのくらい昔からこの砂時計が飾ってあるのでしょうか?二十数年前にも変わらずあったショーウィンドウを眺めつつ、この砂時計はいつから時を刻んでいるのだろうか?と考えたのです。

2010-12-23[n年前へ]

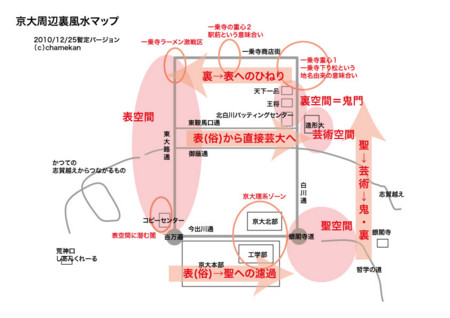

■京都の鬼門の風水マップ

そして、百万遍コピーセンターは、グリコ森永事件の闇にもつながっていく。「哲学の道」を作り出す疎水では、水が北上しています。北から南へと坂が下る京都の街を、水の流れは北「上」していくのです。その違和感がなんとも不思議でたまりません。そんな時、それは「風水の流れ」だと言われたならば、「そういうこともあるかもね」と気持ちよくアルコールを飲むこともできそうな気がします。

百万遍コピーセンター自体、カオスな臭いがしていたが、のちにグリコ森永事件他の関係を知って、やはり、闇には闇の臭いがあるのだと実感したりした。