1998-11-18[n年前へ]

■スクリーンセーバー用の画像ファイルを作ろう。

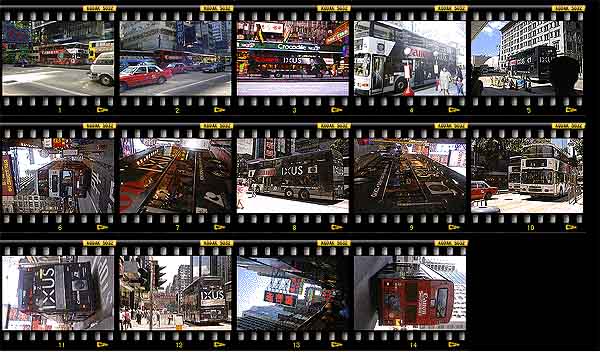

Canon in HongKong 1998

以前、作成した「FilmStrip」用の「画像ファイル集」を作った。テーマは- Canon in Hongkong 1998 - である。何故、Canonかというと深い意味はない。

ダウンロード 「FilmStrip」用の「画像ファイル集」- Canon in Hongkong 1998 - (Copyright Jun Hirabayashi)

上からダウンロードしたファイルを解凍し、できた"bmp"ディレクトリを"C:\image"ディレクトリの下に置く。つまり、"C:\image\bmp"という形になる。そうすると、「FilmStrip」から使えるようになる。今回のテーマを使うと、実行中の画面は下の図のようになる。

|

このように、テーマを統一した画像ファイル集を使うのが、「FilmStrip」の作者としてのお勧めである。今回の画像の共通点と言えば、

- Canon

- 街

- 原色

今回のテーマの色合いは35mmリバーサルであれば、エクタクロームかベルビアといった所だろう。FinePix700のようなフィルム会社が出しているデジタルカメラの色特性(色再現性ではない)には非常に興味がある。コピー機メーカーと(オリジナルとしての)フィルムメーカーが出すデジタルカメラの色特性はもしかしたら違う傾向にあるかもしれない。コダックの出すフィルムが黄色(会社のイメージカラー)を強調し、富士写真フィルムのフィルムが緑(会社のイメージカラー)を強調していた、というのは本当かどうかはしらないが有名な話だ。そのような意図的な色特性があれば、それは個性として面白い。しかし、コピー機メーカーにはそのようなオリジナリティな発想はないかもしれない。いつか、それについても考えてみたい。

1999-10-07[n年前へ]

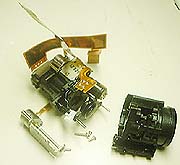

■CCDカメラをバラせ!

モアレは自然のClearText

あまり、「できるかな?」では工作の話題が出ていない。いや、もしかしたら全然出ていないかもしれない。そこで、手元に8mmビデオのジャンクがあったので、こいつをバラしてみることにした。そして、これまで「できるかな?」に登場しているような話に関連していることがないか調べてみるのだ。いや、本当は嘘で計画済みの伏線張りまくりの話である。もしかしたら、勘のいい方はもう話の風向きはもうおわかりかもしれない。

さて、今回分解するカメラはかなり前(といっても数年前)のモデルである。まずは、分解してみよう。

|  |  |

|  |  |

|  |

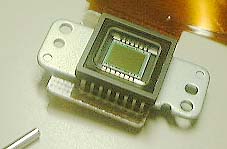

5.の写真でわかるように、CCD前部にはフィルターが着けてある。(当初はこれを赤外線フィルターだと考えていた。なので、このフィルターを外してやると、画質はとんでもないことになる。しかし、その上で赤外線投光器を装着すれば面白いカメラになりそうである。が、用途を間違えるととんでもないことになるので、今回はやらない。が、いつかやってみようとは思っている。もちろん、私は品行方正がモットーであるので、悪用はするわけがない。もちろんである。)と、書いたがその後、「これは赤外線とは逆のエイリアシング防止用のハイカットフィルタだろう」というご指摘を頂いた。フィルターが青色だったので、単純に赤外線カット用途かと思い込んでいたが、どうやら違うらしい。指摘の文章をそのまま、使わせていただくと「CCDは空間サンプリング素子であり、サンプリング周期(ピクセルのピッチ)よりも短い波長の光が入ると、エイリアシング(折り返しノイズ)を生じて擬似カラー、干渉縞を生じてしまいます。これを避けるためのハイカットフィルタです。」とある。その後、知人から頂いた資料(勉強しなおせ、ということだろう)を読むと、水晶板をだぶらせて2重像にすることにより、細かい解像ができないようにしているローパスフィルターであるようだ。空間周波数のローパスである。今回のCCDでは3層構造になっており、中央の層にのみ色がついている。反省がてら、次回にもう少し調べてみようと思う。

ところで、7.などの拡大画像で周辺部が丸くケラれているのがわかると思う。これは、

と同じく実体顕微鏡の接眼部からデジカメで撮影を行っているからである。デジカメはこういう時に何より重宝する。さて、デジカメと言えば、こちらも同じくCCDを用いているわけである。さて、8.の拡大画像を見ると、このカメラのCCDのカラーフィルターは補色方式(CMYG=シアン、イエロー、マゼンダ、グリーン)であることがわかる。原色タイプでないところを見ると、どうやら感度重視の製品であるようだ。また、この拡大画像などを眺めると、

で調べた液晶のフィルターと同じような構造であることがわかる。よくストライプ模様の服を着ている人をCCDビデオカメラで撮影すると、モアレが発生することがあるが、それはこういったフィルターの色の並びに起因しているわけである。フィルターの周期とストライプの模様が干渉してモアレが生じてしまうのである。 最近のものではソフト的にかなりの処理をしてモアレが出にくいようにしているし、CCDも高解像度化が進んでいるので、なおさら出にくい。私が使用している富士写真フィルムのFinePix700でそのようなモアレを出そうと思ってみたが、なかなか出なかった。むしろ、ピントを正確に合わせることができなかった。それでも、何とか白黒の縦線模様を撮影して、モアレを出してみたのが下の写真である。左がオリジナルで、右がそれに強調処理をかけたものである。

|  |

モアレが発生しているのがわかると思う。さてさて、こういう白黒ストライプをよく眺めてみれば、

で登場したこの画像を思い出すはずだ。 |  |

そう両者ともまったく同じ斜線である。そもそも、前回作成したパターンは今回への伏線であったのである。白黒の縞模様を撮影しているのであるから、普通は白黒模様しか撮影されない。しかし、モアレが発生している場合というのは、CMYGからなる1画素の中でのさらに細かな位置情報が判るのである。先ほどのCCDの色フィルターの拡大写真のような配置になっていることを知っているのであるから、その配置も考慮の上処理してやれば良いのである。もちろん、白黒の2値からなる画像を撮影しているという前提条件は必要である。その前提条件さえつけてやれば、モアレが生じていることを逆に利用して、高解像処理ができるはずだ。

例えば、

| Green | Magenda |

| Yellow | Cyan |

という画素のGreenだけ出力が大きかったとすると、グレイ画像であるとの前提さえ入れてしまえば、1画素のさらに1/4の領域まで光が当たっている位置を推定できるということになる。もちろん、実際のカメラでも4色の間で演算をしてやり、ある程度の推定はしているだろう。しかし、前提条件を入れてやれば、より高解像度が出せるだろう。

ClearTextの場合は白黒2値の文字パターン、あるいはハーフトーンという前提条件をつけて液晶に出力を行った。今回は、白黒2値の文字パターン、あるいはハーフトーンという前提条件をつけて、CCDからの出力を解釈してやれば良いわけである。CCDカメラにおいては自然が自動的にカラーシフト処理をしてくれるのである。そのカラーシフト処理からオリジナルの姿を再計算してやれば良いわけである。もっとも、これらのことは光学系がきちんとしている場合の話である。

今回考えたような、そういった処理はもうやられていると思う。FinePix700でも撮影モードに

- カラー

- 白黒

|  |

うーん、白黒のほうがキレイなような気もするが、よく判らない。念の為、強調処理をかけてみる。もしかしたら、違いがわかるかもしれない。

|  |

うーん、これではますます違いがよくわからない。これは、次回(すぐにとは限らないが)に要再実験だ。ただ使っている感覚では、まずピントがきちんと合わないような気がする。うーん、難しそうだ。それに、今回の実験はローパスのフィルター部分をなくしたものでなければならなかったようにも思う。ならば、FinePix700を使うのはマズイ(直すのメンドクサイから)。どうしたものか。

2000-09-16[n年前へ]

■モザイク消し器の真実

買うも買わないもアナタの自由

で「モザイク消し器」について考えてみた。といっても、考えてみただけで使ってみたわけではない。当たり前である。そんな「モザイク消し器」が私の家にあるわけはないからだ。歩く「悟り」、歩く「生き仏」と呼ばれる私の家にそんなものがあって良いはずがない。その証拠に私はそんな風に呼ばれたことがない(土屋賢治風ロジック)。モザイクの向こう - 隠しているから良いのです- (2000.07.18)

さて、そんな風に言いたい所なのだが、実はそれがあるのだ。何と、「モザイク消し器」が私の家には鎮座しているのである。といって、それは私のものではなくて、某編集者の方がとあることのために送ってくれたものなのである。

|

残念ながら、このくりくり小僧はあまりにも使い物にならなかったので、部屋の片隅にそのまま放置されていた。いや、こう書くと誤解されそうである。別に変なことに使ったわけではなくて、技術的に使い物にならなかったのである。一応、そこの所はハッキリしておきたい。大体、コレを一体どうやって変なことに使うのだ(以下略)。

今回、このくりくり小僧を送り返すことになったので、せっかくだからこのモザイク消し器がどんな風に技術的に使い物にならなかったかをこのタイミングで書いてみることにしたいと思う。

まずは、このくりくり小僧の操作方法を説明しておこう。ビデオ信号は通常のNTSC信号で入出力するようになっている。エロビデオをこの「くりくり小僧」に入力し、処理した画像をテレビへ送るのである。あるいは、処理した画像を新たにビデオにダビングするのかもしれない。

この「くりくり小僧」は、対応するモザイク処理(広義の)の種類は

- モザイク(狭義の)

- 反転

|  |  |

「くりくり小僧」の写真を見ると判ると思うが、画像復元処理をかける領域の

- 大きさ

- 位置

写真中にあるその他のボリューム

- 輝度

- 明るさ

- エンハンサー

それでは、まずは適当にモザイク画像を作ってみる。そして、その画像を「くりくり小僧」を使ってキレイに戻せるかを調べてみることにしよう。そこで、最初に示すのが

- 女性のオリジナル画像

- オリジナル画像の一部に反転処理をかけたもの(後述するが、実は失敗している)

|  |

上の右の反転画像の中央部に対して、「くりくり小僧」で復元処理をかけてみたのが下の画像である。さて、画像は元通りになっているだろうか?

|

この画像を見る階調は確かに反転しているのであるが、色が明らかにおかしい。オリジナル画像では赤かったハズの唇が青いのである。それどころか、顔全体が青いのである。真っ青だ。明るさは正しそうなのであるが、色合いは絶対に何かが狂っている。

そこで、「基準画像」に対して、「くりくり小僧」で反転復元処理をかけてみることで、どのような処理をかけているかを調べてみた。それが下の画像である。左が「基準画像」で、右が「基準画像」に「くりくり小僧」で反転復元処理をかけてみた画像である。なお、画像の右端および下端部分に関しては「くりくり小僧」で反転復元処理をかけていない。

|  |

さて、画像の向かって左にあるグレイスケールの階調部分を見れば一目瞭然だと思うが、この「くりくり小僧」で反転復元処理をかけた画像は確かに明るさが反転している。それはその他の白黒画像の部分を見ても明らかである。

そして、カラーチャート部分を見てみると、色合いは実は全く変化していないことが判る。右上から左下まで「紫・青...橙・赤」と繋がっているカラーチャートは左と右でそれほど違っていない。ほとんど同じである。

それは考えてみれば、当たり前なのである。「くりくり小僧」の入出力はNTSC(NationalTelevision System Commitee)方式を使っている。このNTSC信号はカラー画像を

- 輝度情報

- 赤 - 輝度情報

- 青 - 輝度情報

- 赤 - 輝度情報

- 青 - 輝度情報

ところが、先ほど私が女性のオリジナル画像に対して反転処理をかけてみたものは、RGB画像のRGBそれぞれのチャンネルに対して反転処理をかけていたのである。これでは、明るさが反転するだけでなくて、色合いまで反転してしまう。私は、何と「くりくり小僧」の入出力はNTSC方式を使っていて、RGB画像でないことを失念していたのである。その結果、女性の顔色が反転したまま真っ青になってしまったわけだ。

そこで、その「輝度チャンネルのみの反転」ということを考慮してテストしてみたものが次の画像である。今度は反転画像の中央部に「くりくり小僧」で復元処理をかけた部分の色合いが正しい色合いであることがわかるだろう。

|

なるほど、「反転画像」に関しては「くりくり小僧」は確かにちゃんと画像を復元できることが判った。しかし、しかしである。反転モザイク処理をかけたビデオなんてそうそうあるわけがない。いや、そんなに自信を持っていうと何やら変な疑いをかけられそうであるが、多分そうだろう。ほとんどは、次に示すモザイク(狭義の)処理だと思う。それをキレイに復元できなければ、「モザイク消し器」と名乗る資格はない。そうは思わないだろうか?百歩譲っても、「反転消し器」と言うべきではないだろうか?そこで、狭義のモザイク画像に対してこの「くりくり小僧」が威力を発揮することができるかどうかを、次に調べてみた。

まずは、作ったモザイク画像を先に示そう。下の左が先程と同じオリジナル画像で、右がモザイク(狭義の)画像である。よく(?)見かける画像だと思う。

|  |

それでは、「くりくり画像」はこのモザイク向こうをキレイに映し出すことができるだろうか?この機械は悩めるエロ子羊達を救うことができるのだろうか?それを確かめてみたのが次の画像である。先のモザイク画像の中央部に「くりくり小僧」で復元処理をかけてみたものである。

|

「何だこりゃぁあぁ」、と私は思わず叫びそうになった。いや、別にこの機械のためにお金を払ったわけじゃないから良いのだけれど、一体なんなのだこれは。このモザイク消し機能はハッキリ言って大嘘である。桃太郎侍だったら「おまえなんか「モザイク消し器」じゃねぇぇ」と切り捨てるところだ。

これなら、前回

で試したような単なるボカシ処理の方がずっと上である。ちなみに、この下の画像が単なるボカシ処理で「モザイク」を消してみたものである。上の「くりくり小僧」の復元画像よりもずっとマシであることが判るだろう。モザイクの向こう - 隠しているから良いのです- (2000.07.18)

|

ちなみに、先程の「反転処理」の場合と同じように、「基準チャート」に対して「くりくり小僧」でモザイク復元処理をかけてみたものを示してみよう。下に示すその画像を見れば、「くりくり小僧」のモザイク復元処理が

- 輝度チャンネルの反転処理

- 横方向のエッジ強調処理

|  |

しかし、この「モザイク復元処理」をかけてみても、私には全然モザイクの向こうは見えないのである。もう、何が何だか判らないのである。もう、何が何だか判らないが故に、もしかしたら人の持つ無限の想像力をフルに発揮できるのではないか、と思うほどである。私は残念ながらエロの想像力が足りないのかもしれないが、想像力の発達したエロの天上人達であれば話は別だろう。

さて、今回の話は「モザイク消し器のMTF(仮称)」というタイトルで書き始めたのであるが、「モザイク消し器」の実力がこんなものだったのでお蔵入りしていたのである。まぁ、解析の出来としてはイマイチであるが、もしかしたら「モザイク消し器」を買おうかどうかと迷っている子羊達の参考になるかもしれないので、一応公開してみた次第だ。

さて、私はこの機械をいじってみて思わず暴れ出しそうになったが、それはもしかしたら私だけかもしれない。人によっては、「何て素晴らしいんだ!!この機械は!!」と感激する可能性だってゼロではない。イマジネーションが豊かなあなたであれば、さぞかし素晴らしい桃源郷がモザイクの向こうに見えるのかもしれない。

だから、「買うか、買わないか」はアナタの自由だ。だから、このイマジネーション養成ギブスに大枚を払うの悪くないかもしれない。この機械でイマジネーションを鍛えた暁には、モザイクの向こうにアナタには何かが見えるかもしれない。確かに、それも悪くないかもしれないだろう。そこに何が見えるかは、結局あなた次第だと思うのである。

2000-11-19[n年前へ]

■間違いだらけのカラープリンター選び

もういくつ寝るとお正月

今年はずいぶんと夏が長かった。もう11月になっているにも関わらず、ほんの数日前まで少し暑いくらいでは夏の終わりといっても良いような天気が続いていた。ところが、数日前に急に寒くなった。もう正真正銘の冬が訪れたようである。

冬が始まり今年もあとわずかとなれば、安いインクジェットのカラープリンターが飛ぶように売れる季節だ。もちろん、家で年賀状をせっせと印刷し始める人達が多いからである。安いカラープリンターを買って、家が小さな小さな印刷工場に変わるのである。それはまさに家庭内手工業だ。

家庭内手工業という響きを聞くだけで、誰しも「安い賃金で汗水流す家族」が頭の中に浮かぶことだろう。もちろん、この正月を控えた「小さな小さな印刷工場」もその例外ではないのである。子供が家にいる家庭であれば、子供達に宛名書き(最近なら宛名入力か?)やプリントアウト作業をほとんどタダのような賃金でやらせている親は多いのである。例えば、一枚プリントアウトするごとに10円というくらいの賃金で子供に作業をやらせていたり、それどころか一枚数円位の賃金体系の家庭だってあるハズである。それは、企業が安い賃金で雇える労働力を求めてアジア・アフリカ諸国へ工場を移していくのと瓜二つである。

実際のところは、子供の方も「そんなタダのような賃金」でも何も考えずに喜んでやるとは思うのだが、親からすればそれは実に便利なパシリなのである。もちろん、そのタダのような賃金の値上げを求めてスト決行する子供がいても面白いと思われるかもしれないが、そんな向上心溢れる子供達には親から教育的指導がすかさず入ってしまい、賃金値上げはそうそう行われるわけはないのだ。現に私も幼い頃にはそんな内職をしていたわけだが、少しは知恵がついて向上心に突き動かされ(もう少しおゼぜが欲しくなって)

「アンタ以外にも働きたい人はいるの。」

話が脱線した。とにかくこの時期には、年賀状印刷のためにカラープリンタの購入を考える人達は多く、プリンター関連の情報が集まる場所、例えば

などのような場所では、「プリンターは何が良いですか?」とか「エプソンとキヤノンとhpのどのプリンターが良いのでしょう?」というような質問を数多く見かけるようになる。そして、その質問の中でもよく登場するカラープリンターがこの二機種である。エプソンPM900CとキヤノンF870だ。もちろん、もうひとつメジャーどころとしてhpもあるわけだが、写真画質を重視していないのと、日本ではまだそれほど強くないこともあって、年賀状プリントなどの用途ではあまり選択肢には入らないようである。 http://www.i-love-epson.co.jp/products/ printer/inkjet/pm900c/img/pm900c.jpg |  http://www.canon-sales.co.jp/ Product/BJ/img/f870.jpg |

この二機種はパンフレットも何か対照的で、少なくとも私はキヤノンF870のパンフレットは好きではない。夏までのラルクを表紙にあしらったパンフレットの方がずっと華やかで良かったと思う。寸前までGlayを使う予定だったのに、わざわざラルクに変更したというくらい(名前を考えれば実に賢明な選択である)だったのに何故「黒ずくめ」の中田に変えたのだ…

|  |

まぁ、そんな気持ちはさておきパンフレットを眺めていると、あることを確かめたくなった。それは、エプソンPM900Cの売り文句の一つである"EpsonNatural Color"である。エプソンのWEBの情報によれば、

エプソンのカラー技術が目指すべきもの。それは、ナチュラルな色の再現でした。新カラリオは、モニタ上の色域制限(sRGB)にとらわれずに、自然界の色により近いカラープリントを実現する新画像処理技術「EPSONNATURAL PHOTO COLOR(エプソン・ナチュラルフォトカラー)」を搭載。モニタに映る色ではなく、あくまで人の目に映る自然の色をプリントすることにこだわりました。写真に収めた美しい思い出を、あの時の感動を、カラリオなら記憶のままに忠実に再現。と書いてある。つまりは、「CRTモニタや液晶モニタでは出ない色(の一部)をPM900Cでは出力するようにしましたよ」ということである。「これまではモニタで見た色と同じような色を出力するようにしていたから、モニタで出ない色はプリンターでも出力していなかったのだけれど、モニタと同じでなくても自然の生の色に近い方を出力するようにしましたよ」ということだ。ビールも色も「生」に限る(byわきめも)わけで、結構カッコ良い割り切りかたである。あくまで「人の目に映る色」がホントの色で、「モニタ上で表されるRGBの色」なんかニセモノなのだぁ(少し大げさ)、という主張が込められているようで面白いと思う。「モニタで確認した色が出ない」とか言われることはもう覚悟の上なのだろう。

といっても、エプソンPM900Cがホント〜にそんな出力をしているのかどうか、実際に確かめてみなければよく判らないだろう。といっても、私の家には実はプリンターは一つもない(家でプリンターを触るのはちょっとイヤだから)ので「実際に」確かめるわけにはいかない。そこで、

の時と同じくプリンタードライバーが使う、「カラープロファイルファイル」の中を覗いてみることで、それぞれのプリンターが出力する色の範囲を調べてみることにした。出力できる色空間が広いことを謳うPM900Cがホント〜に多くの色を出力できるかどうかを確かめてみるわけだ。「実際に機械を使わずしてどうするのか」と言われるような気もするが、ネットで手に入るモノだけを使ってプリンターの性能を推理してみるのもたまには良いのではないだろうか。 というわけで、エプソン・キヤノン各社のドライバーをダウンロードしてきて、それぞれのICCファイルの中に書かれている出力可能な色空間をab平面で表したのが次の結果である。

|  |

この結果を見ると、確かに若干ではあるがPM900Cの方がF870よりも出力できるab色平面が広いように見える。といっても、この図では見づらいと思うので、この二つを重ねて、

- PM900Cの方だけが出力できる範囲を白

- F870の方だけが出力できる範囲を黒

|

ナルホド、確かにエメラルドグリーンというような色の辺りでPM900Cには出力できるけど(少なくともICCファイル上は)、sRGB・F870にはその色は出せないという領域もあるようである。そして、さっきのパンフレットをもう一度眺めてみると、確かにその色をパンフレットのメインの色としてあしらっていることがよくわかるだろう(ホントかいな?)。このエメラルドグリーンの服は伊達ではないのである。黒ずくめの男を表紙に使ってるのとは大違いの素晴らしさである。

|

さて、もちろん言うまでもないと思うが、今回の色空間の広さ競争はまさに「間違いだらけのカラープリンター選び」である。何しろ、実際のプリントアウトをしていないのである。いや、もちろんこれらのプリンターを使ったこともちゃんとあるのではあるが、事情によりその出力結果はここでは言うわけにはいかないのである。きっと、それを書いたらX○△×(以下省略)

ところで参考までに、、写真画質がある程度固まった機種のエプソンのPM750Cと最新機種であるPM900Cの比較を比較してみた。PM750Cに比べて、着実にPM900Cの出力できる色空間が広くなっている。プリンターの技術の進化具合がちょっと実感できたりするのではないだろうか?(ホントかウソか知らないけれど)

|

ここまでテキト〜に書いてみたが、これを読んでいる人の中でホントにちゃんと選びたいというような人がいるのなら、何より自分で実際に使ってみるのが一番だと思う。そうすれば、自分の必要と経験に応じた機種が必ずや手に入るハズだ。あと、広告が入りまくりのPC雑誌の評価はあまり参考にならないと思うなぁ。

2001-04-29[n年前へ]

■ファイト!縦文字文化

縦と横の解像度を考えよう

今年も去年に引き続き英語研修を受けている。といっても、去年は毎日十五分の英語研修だったが、今年は週二日のものを二種類受けている。何事も、「一番弱いところを強くするのが一番」というわけで、それが私の場合は英語であるわけだ。いや、もちろん弱いところは数え切れないほどあるのだが、英語はもうどうしようもないくらいダメなのである。

その英語研修を受ける中で、本当に実感するのが「頭の中でも英語で考えないとキツイ」ということである。頭の中で日本語で考えてから英語で喋ろうとすると、その「日本語→英語変換」のオーバーヘッドはすさまじくて、とても会話にならないのである。もちろん、当然その逆もしかりで「英語→日本語変換」なんかもやっていたら、あっというまに相手の喋るスピードについていけず、「ここはどこ?私はだれ?」状態になってしまう。

もちろん、「頭の中で英語で考えられる位なら、そもそも苦労はせんのじゃぁ!」と叫びたくなることもしばしばあるわけで、実際のところ私にはどうしたら良いのか全然わからないのである。「頭の中に言いたいことは沢山あるけど、それを伝えられない状態」と「頭の中でたいしてものを考えることができない、それを伝えられる状態」とどっちかを選べと言われても困ってしまう。残念ながら、「英語で頭の中でビュンビュンと考えて、それが口からペラペラとでてくる」状態は私には遠い夢物語のようなのである。

こんな苦労は、日本語人生一本やりだった私が英語を使う場合にはどうしても避けられない話なのであるが、そんな「私の苦労」と似たような話はコンピュータの世界にも実はある。例えば、「今日の必ずトクする一言」でもよく登場する「Windowsの日本語化のオーバーヘッドに関する一連の話」などがそうである。超漢字あたりであれば話は別なのかもしれないが、Windowsに限らずどんなOSであっても英語だけを使うときと、日本語のような言語を使うときではスピードが全くと言って良いほど違ってしまう。

例えば、英語版のWindowsであれば最新型のPCでなくてもサクサク動くのであるが、これが日本語版のWindowsともなると、最新型のPCでなければカタツムリのようなスピードに変わってしまうのである。最新型のWindowsやMacOS***の推奨マシンスペックは○×○×です、とOSメーカーが言ったところで、それは英語圏での話で日本語人生の私のようなものにはそれは当てはまらないのだ。わずか100文字ほどのアルファベットですむ英語の場合と、約七千字ほどもある日本語を使う場合とでは文字・フォント処理のスピードが違ってしまうのは当たり前の話である。

ところで、英語と日本語をコンピューターなどで扱う時の大変さというものは文字数だけの話なのだろうか?数が多いから大変なのは当たり前なのだが、それだけではないのではないだろうか。単に文字数が多いというだけではなくて、一つの文字当たりの情報量も日本語の方が遙かに多いと思うのである。例えば、アルファベットの中でも複雑な形をしている"M"と、日本語というか漢字の中でも結構複雑な形をしている「廳」を比べてみれば一目瞭然だろう。"M"よりも、「廳」の方がずっと複雑な形状をしている。

漢字の文字数が多いということは、そのたくさんある文字を区別するためにも漢字という文字の形状自体が複雑にならざるをえないわけで、それはすなわち漢字一文字の情報量はアルファベット一文字の情報量よりも遥かに多いということだ。ということは、

- 一文字辺りの情報量が多くて

- しかも文字数が多い

しかし、「PC内部での処理も大変ではあるが、それを外部に出すときも大変だろう」というのが今回の話のテーマである。モニタやプリンタに出力する時の大変さも英語と日本語では大違いで、しかも英語文化で考えると見えない落とし穴があるのではないだろうか、という話である。

まず、文字を表示するスペースというのは大体決まっている。そんな限られた同じスペースの中に、一文字辺りの情報量が少ないアルファベットと多い漢字を同じように詰め込めるだろうか?先ほどの"M"と「廳」を縮小して10pt程度にしてみると、その答えはすぐにわかる。アルファベットの"M"の方はちゃんと読めるとは思うが、漢字の「廳」の方がちゃんと識別できる環境の人がいるだろうか?PCの画面に表示されている「廳」はずいぶんと省略されたてしまっていたり、あるいは潰れてしまっていたりするはずである。

つまりは、PCの内部でも漢字のような文字を扱うのは大変であるが、それを外部へ表示したりするのも実際問題大変なのである。英語圏のアルファベット文化から考えれば、10ptなんて大きくて読みやすいと思うのかもしれないが、漢字などを考えると今のモニタの解像度では10ptでも小さすぎるのである。逆にいえば、アルファベットなどを表示する時に比べて漢字などの文字を表示する時には、遥かに高い解像度のモニタが必要とされるのである。PC自体の能力だけではなくて、モニタなどの出力機器も遥かに高い能力が必要とされるわけだ。

もちろん、それは漢字だけの話ではない。世界中の文字で当てはまるハズの話である。試しに、

- 世界の文字 (http://www.nacos.com/moji/)

|  |  |

|  |  |

アラビア文字あたりはラテン文字であるアルファベットと同じ程度の複雑さであるが、その他の文字はやはり遥かにアルファベットよりも複雑な形状をしている。「この中の半分くらいは使われていない文字じゃねぇーか!」という声も聞こえてきそうな気もするが、そんな小さいことを気にしてはいけない、とにかくアルファベットは色々ある文字の中でも単純な形状をしていて、漢字は複雑な形状をしているのである。

次に、それぞれの文字画像の複雑さの特徴を眺めるために、それぞれ二次元フーリエ変換をかけて、周波数空間に変換してみたものを示してみることにしよう。まずは、漢字の例を示して図の見方を説明してみたい。

| 図の横・縦方向が実際の文字の横・縦方向に対応し、図の中で中央から外周方向に向かって低周波から高周波の成分の量を示している。強さは 小 ← 赤 黄 黄緑 青 紫 → 大の順番になっている。 たとえば、この漢字の例だと |

上の説明に書いたように、こんな風に文字画像を周波数空間に変換すると、「漢字は縦と横の線が多い」ということがよくわかる。しかも、

の時に調べたように、漢字は「縦方向に周波数成分が多い」、すなわち言い換えれば「横方向の線が多い」こともわかるのである。 さて、世界の文字六種に戻って、それぞれを周波数空間に変換して並べてみると、こんな感じになる。

|  |  |

|  |  |

こうして六種の文字種を周波数空間に変換して眺めてみると、色々なことが判る。例えば、

- アラビア文字はほとんど高周波を含まない

- ヒエログラフは比較的高周波が少なく、方向性も持たない

- 漢字に含まれる高周波成分はほとんどが縦・横方向のみであり、その中でも「縦方向に周波数成分が多い」、すなわち言い換えれば「横方向の線が多い」

- アルファベットは低周波がメインであり、縦横では横方向の方が高周波を含んでいる、すなわち縦の線が多い

- マヤ文字は一番高周波まで含んでおり、比較的方向性も少ない

- ロンゴロンゴ文字はアラビア文字よりも高周波が多いが、それでも比較的低周波メインであり、方向性もない

もちろん、ラテン文字が比較的高周波が少ないからといって今の表示装置で十分だというわけではなくて、ラテン文字でもより高解像度のディスプレイが必要とされている。例えば、液晶画面などで文字を多量に読むことを想定している電子ブックなどの用途のためには、

で調べたMicrosoftの「ClearType」などの技術がある。これは液晶のRGBの画素の配列が横方向に並んでいることを利用して、横方向の解像度を高める技術である。ということは、こういう技術は横方向の高周波成分が多いラテン文字などでは効果が大きく、またラテン文字自体が比較的高周波成分が少ないために、こういう技術を使えば必要十分ということになるのかもしれない。しかし、日本語(漢字)のようなもともと高周波成分が多くしかもそれが縦方向に多い、というようなものでは効果は比較的少ないことが考えられる。もちろん、それは液晶というデバイスの特徴によるもので仕方のない部分もあるのだが、もしかしたらもしかしたら日本語のような縦方向の高周波を再現しなければならない言語のことを意識していないせいかもしれない。

こんなことは液晶などのモニタだけではなくて、一般的なプリンタもそうだ。例えば、インクジェットプリンタではエプソンのPM-900Cの仕様などを眺めてみても、標準で720×720dpiで、高画質モードでは1440×720dpiとなっている。それはレーザービームプリンタなどでも同じで、リコーのプリンター大百科からウルトラスムージングテクノロジーを見てみても、やはり横方向の解像度のみを高めて2400dpi×600dpiとなっている。やはり、プリンタなどの印字装置でも横方向の解像度を高めようとはするが、縦方向の解像度は低いままにしているのである。もちろん、縦方向の解像度を高くすると印字速度が遅くなってしまうという、プリンタの特性があるにしても、やはり日本語を印字するためには不利な設定となっているのである。日本人としては、解像度表示は縦方向を重視するべきで、横方向の解像度表示にダマされるべきではないのである。高解像度2400dpiなんて言われても、「ヘヘン、オレは縦文字文化の日本人だから関係ないんだもんね」くらいは言って欲しいわけである。

実際のところ、せっかく日本語(漢字)を使うのだから、日本語の特性に応じたPCやモニタやプリンタがあっても良いのになぁ、と思う。いや、というより日本語の特性をもっと理解するところから始めなければならないのかもしれない。そうだ、私はまずは日本語の勉強から始めるべきなのだ。英語の勉強をしている場合ではないし、頭の中で英語で考えていたりすると、縦文字文化に合った発想ができなくなってしまうに違いないのである。って、英語学習から逃げてるだけだったりして…

あぁ、しまったぁ。今回はホントに真面目な話になってしまったぞ、と。しかも、まるで国粋主義者みたいだし。