2011-05-01[n年前へ]

■「客観的な事実」と「自らの狭い主観」との違い

新多昭二「日本陸軍の殺人光線開発計画」から。

新多昭二「日本陸軍の殺人光線開発計画」から。

ビスマルクは、『賢者は歴史から学び、愚者は経験からしか学ばない』、といってるが、客観的な巾広い事実と、自らの狭い体験のみから得た主観との違いを戒めているという点で、けだし名言といえるな。

理性と感性の差かも知れない。同じ戦争体験でも、理性的判断を基礎にした客観的事実を遺せば、後年貴重な歴史の語り部になるし、単なる感情の吐露に終われば、せまい個人体験に終わってしまうからね。

ラヂオという言葉が好きで、科学技術が好きで、そして過去や現在から未来へ続く可能性が好きなあなたなら、「広島生まれ・京都帝国大学工学部・戦時科学研究養成機関卒業。陸軍登戸研究所勤務後、京都帝大工学部電気工学教室勤務。…」という新多昭二が書いた「秘話 陸軍登戸研究所の青春 (講談社文庫)

ラヂオという言葉が好きで、科学技術が好きで、そして過去や現在から未来へ続く可能性が好きなあなたなら、「広島生まれ・京都帝国大学工学部・戦時科学研究養成機関卒業。陸軍登戸研究所勤務後、京都帝大工学部電気工学教室勤務。…」という新多昭二が書いた「秘話 陸軍登戸研究所の青春 (講談社文庫)」を一度手にとれば、文庫本サイズに凝縮された「知恵と笑いの預言書」に絶対ハマること間違いありません。

帝銀事件で世に知られることになった陸軍登戸研究所のことだけでなく、明治幕末からパロアルトの情報工学まで、なんて濃い人生があるのだろうと驚かされます。

「賢者愚に学び、愚者賢に学ばず」ということわざがあるが、どこをどう探し回っても、高慢な賢者や謙虚な愚者にはお目にかからない。愚かさは高慢と同居しているのが常である。

「秘話 陸軍登戸研究所の青春」 おわりに

「賢者は歴史から学び、愚者は経験からしか学ばない」かつ「賢者愚に学び、愚者賢に学ばず」のであれば、…もしかしたら「愚であり賢である事実」が「歴史」と呼ばれるものなのかもしれません。

2011-05-04[n年前へ]

■「人々は、自分がまず思いついた事例に囚われてしまう」

加藤陽子『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』から。

(アーネスト・メイは)こういう問いを抱きました。…アメリカのなかで最も頭脳明晰で優秀な補佐官たちが制作を立案していたはずだった。その彼らはなぜ泥沼にはまるような決断をしてしまったのか。

…自らがこれから判断しなければならない問題を考える時…歴史のなかから類推例を必死に求めようとします。過去の人々はどうやっていたのだろうか、あのとき政府はどうやったのだろうか、と。しかし、その過去の歴史について、真実がすべて明らかになっているわけではなく、また人々が思い浮かべる過去の歴史の範囲はきわめて限定されてしまっている。人々は、自分がまず思いついた事例に囚われてしまうものなのだ。

…これを逆にいえば、重要な決定を下す際に、結果的に正しい決定を下せる可能性が高い人というのは、広い範囲の過去の出来事が、真実に近い解釈に関連づけられて、より多く頭に入っている人、ということになります。

2011-05-06[n年前へ]

■「情報」を聞くときにとるべき「姿勢」

太平洋戦争から第二次大戦後にかけて、…さまざまことを行った瀬島龍三が語る「内外部からの情報に対すべき姿勢」

太平洋戦争から第二次大戦後にかけて、…さまざまことを行った瀬島龍三が語る「内外部からの情報に対すべき姿勢」

- ①大局(たいきょく)をつかむ

- ②深く読み、深く聞き、よく叩く

- ③「希望的観測」と「事実」を識別する

2011-05-07[n年前へ]

■リバーシブルな「A×B×A」という「やおい」の評価演算子

「”受け”と”攻め”の表記順」というタイトルのYahoo知恵袋での質問から。

「”受け”と”攻め”の表記順」というタイトルのYahoo知恵袋での質問から。

腐女子の「受け」「攻め」の表記って、一般的には「A(攻)×B(受)」ですよね。けれど、最近は「A×B×A」という表記も見かけます。これは一体どういう関係なんでしょうか…?どっちが「受け」でどっちが「攻め」なのかわかりません。

「A×Bも可能だし、B×Aも可能だ」ということです。一般的にリバ(リバーシブル)と呼ばれるものです。表記的に「前者の関係」の方がメインで扱われる傾向が多いように思います。…なるほど、方角の呼び方とよく似ているんですね。たとえば「東と北の間だけれど、どちらかと言えば東寄り」を「東北東」と呼ぶような感じでしょうか。面白いくらい、言葉は進化していくものなのですね。(例) ■「A×B×A」→A×Bメインで、B×Aも扱う ■「B×A×B」→B×Aメインで、A×Bも扱う

「福田X小泉と小泉X福田は全然意味が違うのー」

何が何だか訳がわからない。じゃぁ、何か?小泉X福田だと小泉純一郎が総理大臣で福田康夫が官房長官だけど、福田X小泉だと福田康夫が総理大臣で小泉純一郎が官房長官になるとでも言うのか?政治の世界では、言う順番で総理大臣が決まるとでも言うのか?

「そう。ただ、ちょっと政治の世界とは違う世界かも〜。政界じゃなくて、やおい界ではー」

「やおい」の評価演算子

あなたの身の回りにある「関係」をリバなやおいの評価演算子で示すなら、どんな例を挙げられますか?

2011-05-09[n年前へ]

■「オリジナリティ」と「スピード」は確実に繋がっている

高野秀行「間違う力 オンリーワンの10か条

高野秀行「間違う力 オンリーワンの10か条

」の「一流より二流を目指す」を読んでいると、こんなフレーズに出会う。

私の知る限り、ユニークなことをしている人ほど動きが早いのだ。オリジナリティとスピードはどこかで確実につながっているように思える。

共通しているのは、そういう人は何かアイデアを思いつくと、興奮していても立ってもいられなくなることだろう。

「この人いいなぁ、凄いなぁ」と感じるさせてくれる人を順を追って思い浮かべてみれば、その誰もが、「ユニークなことをしている人ほど動きが早い。オリジナリティとスピードはどこかで確実につながっている」という言葉を連想させるような人ばかりだ。たぶん、あの人たちはみな「間違う力」を獲得した人たちだったのだろう、と思う。

「この人いいなぁ、凄いなぁ」と感じるさせてくれる人を順を追って思い浮かべてみれば、その誰もが、「ユニークなことをしている人ほど動きが早い。オリジナリティとスピードはどこかで確実につながっている」という言葉を連想させるような人ばかりだ。たぶん、あの人たちはみな「間違う力」を獲得した人たちだったのだろう、と思う。

この本の「おわりに」はこんな言葉で終わる。「ワクワクする毎日」を生む駆動力に思いを馳せれば、ワクワクしない毎日への予防薬になるかもしれない。

正しいかどうかより面白いかどうかで決めること。他人がやっていない新しいことをやるのに、正しいかどうかなどわかるわけもない。そんなことを考えるより、自分がワクワクしているかどうか確かめることが先決だ。実際のところ、何をやるにもワクワクしているかどうかがいちばん肝心なのだ。

2011-05-11[n年前へ]

■「間違う」ための行動パターン

高野秀行「間違う力 オンリーワンの10か条

高野秀行「間違う力 オンリーワンの10か条

」の章立て、つまりは『「間違う」ための行動パターン』はこんな具合です。この行動パターンを10点満点で採点するならば、10ポイント満点中であなたは一体何ポイント獲得できることでしょうか?

- 他人のやらないことは無意味でもやる

- 長期スパンで物事を考えない

- 合理的に奇跡を狙う

- 他人の非常識な言い分を聞く

- 身近にあるものを無理矢理でも利用する

- 怪しい人にはついていく

- 過ぎたるは及ばざるよりずっといい

- 楽をするためには努力を惜しまない

- 奇襲に頼る

- 一流より二流をめざす

この『「間違う」ための行動パターン』は実は意外にマトモです。合理的で、努力家で、戦略を考える堅実かつ"いわゆるひとつ"の「マトモな人」にも(一瞬)思えます。

けれど、…よくよく眺めてみれば、肝心要(かんじんかなめ)の「評価関数」だけが、ちょっと標準からは外れているのかもしれません。他の人が手を出さない無意味なことを、(過ぎたる)過剰に目指す…それは少しアウトローで、その「評価関数」は誰しもが認める多数派ではないように感じられます。

けれど、…よくよく眺めてみれば、肝心要(かんじんかなめ)の「評価関数」だけが、ちょっと標準からは外れているのかもしれません。他の人が手を出さない無意味なことを、(過ぎたる)過剰に目指す…それは少しアウトローで、その「評価関数」は誰しもが認める多数派ではないように感じられます。

多くの場合、「多い」側には多くの人が押し寄せます。…だからこそ、数少ない「多くない側」「少ない側」を選ぶ人たちが、勝ち残ることがあるのだろうと思います。

2011-05-12[n年前へ]

■「いわき市民のチェーンメール」と「固有ベクトル 」

2ヶ月近く前から、頻繁に流れていた「いわき市民のチェーンメール」を貼り付けてみます。このメール内容を転送する人たち、その人たちを動かしていたはずのものを踏まえた上で、こういった一連の言葉を眺めてみた方が良いような気がします。

なぜか、「固有ベクトル」という言葉を思い出しました。線形変換を行っても変わらぬベクトルを「固有ベクトル」と呼ぶように、人それぞれが密かに持つ「固有ベクトル」があるように思います。…もちろん、ここでいう固有ベクトルは「ゼロベクトル」ではありません。変換がかけられた世界を眺め、ありとあらゆるベクトルが変わったように見えたとき、その世界の中で「変わらないベクトル」が透けて見えてきたとしたならば、それが「固有ベクトル」なのかもしれません。

なぜか、「固有ベクトル」という言葉を思い出しました。線形変換を行っても変わらぬベクトルを「固有ベクトル」と呼ぶように、人それぞれが密かに持つ「固有ベクトル」があるように思います。…もちろん、ここでいう固有ベクトルは「ゼロベクトル」ではありません。変換がかけられた世界を眺め、ありとあらゆるベクトルが変わったように見えたとき、その世界の中で「変わらないベクトル」が透けて見えてきたとしたならば、それが「固有ベクトル」なのかもしれません。

そういった各自が持つ固有ベクトルを眺めてみたならば、そこにはどんな空間が見えてくるものでしょうか?「いわき市民のチェーンメール」を眺めたとき、どのような固有部kとるが見えてくるものでしょうか。

2011-05-13[n年前へ]

■持ち続ける「パンドラの福袋」

角田光代「福袋 (河出文庫)

」から。

角田光代「福袋 (河出文庫)

」から。

ひょっとしたら私たちはだれも、福袋を持たされてこの世に出てくるのではないか。福袋には、生まれ落ちて以降味わうことになるすべてが入っている。希望も絶望も、よろこびも苦悩も、笑い声もおさえた泣き声も、愛する気持ちも憎む気持ちもぜんぶ入っている。「福」と袋に書いてあるからってすべてが福とはかぎらない。袋の中身はときに、期待していたものとぜんぜん違う。…ほかの袋を選べばよかったと思ったりもする。それなのに私達は袋の中身を捨てることができない。

角田光代「福袋」

角田さんの小説は人生を手ばなしに肯定しない、否定もしない、あるがままの人生が描かれている。…私達は福袋の中身を選べない。捨てることもできない。…私たちにできるのは、味わうことだけだ。すべてを自分だけのものとして、一生かけて慈しみ、ひたすら愛でるのだ。

栗田有起「解説」

2011-05-17[n年前へ]

■「児玉清」と「25人の言葉」

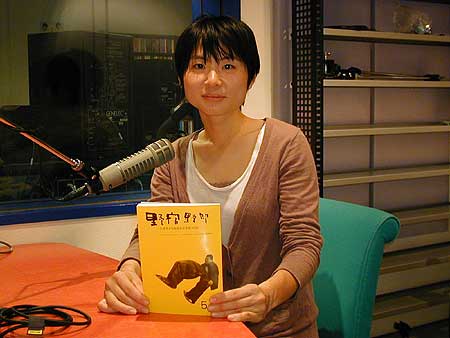

児玉清が25人の作家にインタビューした児玉清の「あの作家に会いたい」

児玉清が25人の作家にインタビューした児玉清の「あの作家に会いたい」

から。

才能を競い合える場所まで行けるのは努力した人間だけです。

夢枕 獏

そこまでの努力をしないで、才能がある・ないと言っているのはつまらない話ですよね。

児玉 清

実際の社会は、自分のなりたいものになれなかった人が大半でしょう?

角田光代

俳句とか数式とか、型の中に静かに収まっている、すべてを削ぎ落とした一行こそが、実は最も美しく、最も多くを物語っているのかもしれません。

小川洋子

ずいぶん前に「愛は勝つ」という歌が流行(はや)りましたが、この世の中は往々にして愛は勝たないということをみなが知っているから、あえてこの歌を聴く。

北村薫

25人の残りの人、たとえば江國香織や万条目学や、川上弘美がどんなことを児玉清に伝えたかは、頁をめくればわかります。

2011-05-18[n年前へ]

■「因果関係」という作用を与える(瓜二つの)「物語と科学」

無料で購読できる最高のグラフ誌「GRAPHICATION」

から、池内了の「子どもの遊びにおける物語性と科学性」を読みました。冒頭のこんなフレーズを読みながら、少し首をかしげてしまいました。

無料で購読できる最高のグラフ誌「GRAPHICATION」

から、池内了の「子どもの遊びにおける物語性と科学性」を読みました。冒頭のこんなフレーズを読みながら、少し首をかしげてしまいました。

幼児期から小学校までの子どもが好きなものは物語と科学(理科)だろう。この二つは一見すると無関係なようだが、実は重要な共通点がある。想像力を刺激するという点だ。

なぜ、首をかしげてしまったかと言えば、それは「物語と科学」は無関係どころか、とても「繋がりやすい」ものだ、という印象があったからです。科学も物語も、そのどちらもが「因果関係を与えてくれる」瓜二つの作用を持つものだという意識があったので、「一見すると無関係」という言葉に違和感を感じてしまったわけです。

「普通、人間のいちばん好きな考え方は因果関係です」と言うのは心理学者の河合隼雄の言葉です。そして「人は因果関係を納得しやすい。というか、因果がないと、物事の関係性を納得しにくい生き物なんだよね、人って」と書いたのは、小説家の新井素子です。

「普通、人間のいちばん好きな考え方は因果関係です」と言うのは心理学者の河合隼雄の言葉です。そして「人は因果関係を納得しやすい。というか、因果がないと、物事の関係性を納得しにくい生き物なんだよね、人って」と書いたのは、小説家の新井素子です。

だからこそ、「(人の心や頭を)納得させる因果関係」や「”こうあってほしい世界観”や”自分が欲しがっている魅力的な(適度な理屈・ロジックをまとう)結論”」を与えてくれる(ように思わせる)疑似科学という物語は人を惹きつけるのです。

僕がマクロ経済学に飛びついたとき、現実の世界は不況で不安定になっていたわけです。そんなとき、「公共事業をやったり、お札をいっぱい印刷したりすれば安定な世界に戻るんだ」というケインズ理論はとても魅力的で、僕の”こうあってほしい世界観”に近くて、あこがれとか高揚感に近い楽しさを感じたんですね。

そこで思ったのは、自分が欲しがっている”あまりに魅力的な結論”を与えてくれる適度な理屈・ロジックに飛びついちゃったんじゃないか。

小島寛之

科学も物語も、そのどちらもが「世界」を描いてるように見える巻物です。「因果関係」という作用・納得を与える(かのように見える)瓜二つの存在です。

2011-05-19[n年前へ]

■潮風に吹かれつつ聴くDef Tech"My way"

横浜に行き、日ノ出町近くの図書館で本を探した後、伊勢佐木町を通り寿町に行きました。昼酒が普通に満ちている一角に行くと、亜熱帯の熱く湿気を帯びた空気を思いだし、何だか少し切なくなります。

横浜に行き、日ノ出町近くの図書館で本を探した後、伊勢佐木町を通り寿町に行きました。昼酒が普通に満ちている一角に行くと、亜熱帯の熱く湿気を帯びた空気を思いだし、何だか少し切なくなります。

元町中華街の中華な門を抜けて、東京湾に臨む山下公園から赤レンガ倉庫横に向かうと、Def Techのミニライブが始まるという掲示がされていました。

彼が歌う"My Way"、繰り返し口ずさまれる"My way, my way, my way"というフレーズが、日本語で「前へ、前へ、前へ」と響くように思わせる"My way"を、ずっと聴きたかったので、海沿いの横浜港新検潮所から"My way"のステージを、これまた切ない心地になりながら眺めます。

彼が歌う"My Way"、繰り返し口ずさまれる"My way, my way, my way"というフレーズが、日本語で「前へ、前へ、前へ」と響くように思わせる"My way"を、ずっと聴きたかったので、海沿いの横浜港新検潮所から"My way"のステージを、これまた切ない心地になりながら眺めます。

"Belive it my way" are some words to live by.

No matter how you feelin'even if you wanna cry.

It don't matter what you say gotsta do it my way.

Belive my way my way my way.

歌を聴きながらふと海側を眺めれば、そこには潮風に吹かれ・発電を行う三本の白い羽が回転しています。…そういえば、Def Techの"My Way"を知ったのは、風力発電をモチーフにしたヨコハマタイヤのCMをサンノゼで眺めたからだったような気がします。横浜港の海の中に立つ風力発電塔を眺めつつ、海辺に響くDef Techの歌を聴きながら、ふとあの頃のことを思い出します。そして、なぜか切ない心地に襲われます。

歌を聴きながらふと海側を眺めれば、そこには潮風に吹かれ・発電を行う三本の白い羽が回転しています。…そういえば、Def Techの"My Way"を知ったのは、風力発電をモチーフにしたヨコハマタイヤのCMをサンノゼで眺めたからだったような気がします。横浜港の海の中に立つ風力発電塔を眺めつつ、海辺に響くDef Techの歌を聴きながら、ふとあの頃のことを思い出します。そして、なぜか切ない心地に襲われます。

夜、レトロ感溢れる六角橋商店街の闇市に行き、買った本の中に「消えた横浜娼婦たち 港のマリーの時代を巡って

夜、レトロ感溢れる六角橋商店街の闇市に行き、買った本の中に「消えた横浜娼婦たち 港のマリーの時代を巡って

」があった。「マリー」「メリー」「マリン」といった名前を年配者は区別しない傾向がある、という指摘を面白く読みつつ、歌謡曲「五番街のマリーへ」を思い出す。

五番街で住んだ頃は、長い髪をしてた。

五番街は近いけれど、とても遠いところ

2011-05-21[n年前へ]

■「山手線20周の旅」を支える「京浜東北線快速技」

六角橋商店街の闇市で買った「野宿野郎」というミニコミ誌(急いでつくった)3号の「山手線始発から終電まで20周」から。鉄分100パーセントな、鉄郎・鉄子にはたまらないエピソード。

六角橋商店街の闇市で買った「野宿野郎」というミニコミ誌(急いでつくった)3号の「山手線始発から終電まで20周」から。鉄分100パーセントな、鉄郎・鉄子にはたまらないエピソード。

山手線とは都心にある環状線の路線である。一周約1時間29駅、距離は35km。環状のために、乗ったら自発駅に降りない限りぐるぐる回り続けるのだ。誰が考えたか知らないが、始発から終電まで乗り続けるとどうやら20周できるらしい。…(丸一日かけた)全移動距離700km、実際の移動距離は0kmの旅。

(トイレに行きたくなったら)役立つ先人の知恵が京浜東北線快速技だ。京浜東北線は山手線と併走するくせに、駅をいくつか抜かして走るナイスな路線である。田端辺りで山手線を降り・階段を駆け上がり用を足す。そして再び階段を駆け下り今度は京浜東北線に飛び乗るのだ。そうすると東京辺りで元の山手線の車両まで追いつけるという寸法だ。

「人のためにもならず、学問の進歩に役立つわけでもなく、真実を極めることもなく、…まるで何の意味もなく、誰にでも可能で、しかしおよそ酔狂な奴でなくてはしそうにないことを、やりたかったのだ」という「深夜特急」で沢木耕太郎が書くアジテーションにワクワクさせられる人、そんな人は「全移動距離700km、実際の移動距離は0kmの旅」に魅入られると思います。

2011-05-23[n年前へ]

■「高尾」から「新宿」まで歩く中央線寝袋の旅!?

横浜 六角橋商店街の闇市で、ミニコミ誌を大人買いしました。狭い路地で地面に並べられた本の中から買ったのは、「本と酒と俺」「恋と童貞」「野宿野郎」という三種の神器ならぬ、3つのミニコミ誌でした。

横浜 六角橋商店街の闇市で、ミニコミ誌を大人買いしました。狭い路地で地面に並べられた本の中から買ったのは、「本と酒と俺」「恋と童貞」「野宿野郎」という三種の神器ならぬ、3つのミニコミ誌でした。

西八王子駅は(「野宿野郎」の)編集長の青春だった。学生時代をここに近いキャンパスで過ごした彼女は…

六角橋商店街の闇市では、ただ「ミニコミ誌を買った」というだけではありませんでした。そのミニコミ誌の中の一冊、「野宿野郎」というものに至っては「ここにある全巻下さい」という究極の大人買いをしてしまったのです。

日野駅は少し胸が痛くなる場所だった。

なぜ、そんな大人買いをしてしまったかといえば、…その「野宿野郎」は小さな文字でたくさんのことがみっちり書き込まれていて、内容の「密度」が限りなく高いように思われたからです。絶対、「失敗した、と思わない」確信が持てたからです。

立川駅で休憩をとることにした。

その予想は合っていて、3号の「山手線始発から終電まで20周」は心躍らされ・その無意味さにワクワクさせらたり、頁の隙間に書かれた「小説の引用」に魅入られたり、あるいは、その全体を貫く無鉄砲さに憧れたりさせられました。

武蔵境駅を過ぎ、三鷹駅前の陸橋が見えてみた。

今日、感動したのは、野宿野郎がウォーキングが趣味な一般人(?)を惑わして、「高尾」から「新宿」まで、寝袋をまといながら歩く(たまに野宿しつつ)旅をする、という挑戦です。なぜ感動したかと言うと、日常眺める社会と、少し外れた視界から見た世界が、実に自然にシェイクされていたからです。

今日、感動したのは、野宿野郎がウォーキングが趣味な一般人(?)を惑わして、「高尾」から「新宿」まで、寝袋をまといながら歩く(たまに野宿しつつ)旅をする、という挑戦です。なぜ感動したかと言うと、日常眺める社会と、少し外れた視界から見た世界が、実に自然にシェイクされていたからです。

こんな「世界」を紡ぎ続ける人たちは、一体どんな無限大のパワーを持ち続けているのだろう?と、思います。もしかしたら、闇市に並べた本を前に路上に溶け込んでいた人が、そんな本を作る人だったのだろうか、とも考えます。そして、その存在感に圧倒されたからこそ、財布を逆さにして「大人買い」をしたに違いないと考えます。

こんな「世界」を紡ぎ続ける人たちは、一体どんな無限大のパワーを持ち続けているのだろう?と、思います。もしかしたら、闇市に並べた本を前に路上に溶け込んでいた人が、そんな本を作る人だったのだろうか、とも考えます。そして、その存在感に圧倒されたからこそ、財布を逆さにして「大人買い」をしたに違いないと考えます。

中央線っていうからには、東京駅が始発だったりしませんかね。

よく、文明から離れた場所には貴重なものが残っている・価値観のモノサシが残っている、と聴くように思います。…だとしたら、ミニコミ誌の作り手はそんな「貴重な未来まで残り続けるガラパゴス諸島」だったりするのかもしれません。

えっ、わたし(中央線って)新宿が始発だとばかり思っていました。早く言って下さいよ。これから東京まで歩きましょう!

いやです。

2011-05-24[n年前へ]

2011-05-26[n年前へ]

■立って見下ろせないとわからない”絶妙に谷間が見える仕掛け”

「本と酒と俺」「路上で本を売る」から。

「本と酒と俺」「路上で本を売る」から。

あと意外にうちらの店が盛況だったのは、路上に立つ男性客を魅惑する、胸を大きく開けた(野宿野郎編集長)かとうさんのコスチュームに要因があったという噂もあります。

(「恋と童貞」の)小野さんは「あの胸で8割方お客が来ました」と頬を紅潮させて断言していた・・。

・・実際に道に立ってかとうさんをみて俺は驚愕したのだったが、(立って見下ろせないとわからない”仕掛け”。絶妙に谷間がみえる)・・かとうちあきさん・・一生ついていきます・・。

「みんな勝手に生きている。」から。

ちなみに上(右)の写真は歩行可能な寝袋(!?)を装着のかとうさん。素敵な写真です。人気出るのわかります。

他の誰かの意見に依存せず、「自分が大好きなもの」を何よりの基準にした人を見ると、何だかとても魅力的ですね。

2011-05-27[n年前へ]

2011-05-28[n年前へ]

■「弾性」と「塑性」と「ヤング率」

至言を読みつつ、ふと、考えました。

おっぱいを塑性域に至るまでどうこうしようというのが間違っているのだ。大事に扱いたまえ。

弾性域の世界だけを見るものが弾性ならぬ男性であって、時間を経る中で塑性と共存していくのが男性ならぬ女性なのかもしれません。…しかし、長い時間が弾性域から塑性域に至る歴史を作るなら、弾性ならぬ男性も、その塑性域と共に歩く歴史を持つこともあるように思います。

弾性域の世界だけを見るものが弾性ならぬ男性であって、時間を経る中で塑性と共存していくのが男性ならぬ女性なのかもしれません。…しかし、長い時間が弾性域から塑性域に至る歴史を作るなら、弾性ならぬ男性も、その塑性域と共に歩く歴史を持つこともあるように思います。

そんな考えが頭に浮かんだ直後、こんな言葉も思い出しました。

こんなの作るくらいなら、男の人のヤング率でも計算しなさいよ。

「オッパイ星人の力学 胸のヤング率 編」

2011-05-29[n年前へ]

■「旅」という言葉を「人生」と置き換えて読んでみる

「”一周とか縦断とか”の旅はなんだかちょっと、人をわくわくさせます」というワクワクさせるアジテーションから始まる「野宿野郎」(急いでつくった)3号を読んでいると、村上春樹の言葉が差し込まれていました。

無目的にただぶらぶら旅してまわるのも、 もちろん楽しいけれど、経験的に言って、 ある程度そういう目的みたいなものがあったほうが、 旅行はうまく運ぶことが多い。

村上春樹『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』

よく、人生を「旅」に例えることがあるように思います。「人生という旅」といったフレーズを使うことも多いように思います。

人生が「一種の旅」であるならば「旅全般について成り立つことは、人生についても成り立つ」のかもしれません。

たとえば、村上春樹の言葉を、「旅」を「人生」と置き換えて読むのなら、それはこんな具合になります。

無目的な人生も楽しいけれど、経験的に言って、

ある程度目的みたいなものがあったほうが、

人生はうまく運ぶことが多い。

「いい旅のためのガイドブック」はたくさんあります。もしかしたら、そんな旅のガイドブックを、その中にある「旅」という言葉を「人生」と置き換えつつ読んでみれば、その奥深さが見えてくるかもしれません。何しろ、そのタイトルは「いい人生のためのガイドブック」というように置き換えることができるからです。

最後に、「アジアからイギリスのロンドンまで、乗合いバスに乗っていくこと」を目的として始めた旅について書いた沢木耕太郎『深夜特急』、その最初に書かれている言葉を書き留めてみます。酔狂なにも思える目的に向かい、時間と力をかけ続ける旅を読むと、無性にワクワクさせられます。

しとしと雨が続く梅雨の季節には、紀行本や旅行ガイドブックを読みつつ、無目的にぶらぶらとする魅力、目的を持って歩く意味に思いを馳せてみるのも、一興かもしれません。人のためにもならず、学問の進歩に役立つわけでもなく、真実をきわめることもなく、記録を作るためのものでもなく、血湧き肉躍る冒険大活劇でもなく、まるで何の意味もなく、誰にでも可能で、しかし、およそ酔狂な奴でなくてはしそうにないことを、やりたかったのだ。

沢木耕太郎『深夜特急』