2012-02-05[n年前へ]

■「才能」と「孤独」

角田光代「これからはあるくのだ

角田光代「これからはあるくのだ

」から。

私はもう才能なんて言葉を信じてはいない。ものごとに長けるということは、好きか、嫌いか、そのどちらかしかない。

「才能なんて」

不安も退屈も孤独とまるっきり関係がない。 郵便局と格安チケット屋くらい違う。

ではひとりの旅がまるっきり孤独とは無縁かというときっとそんなことはなくて、いわば、手に手を取り合って移動し続けている、そんな感じなんじゃないかと思う。ひとりでいるということ。それはときには興奮的で自由で、あまやかなことにもなりえる。

「孤独三種」

2012-02-13[n年前へ]

■"Enjoy your life.Have Fun!"

TVで放映された映画「ナイトミュージアム2」を観ました。夜が明ければ、もう永遠に動けなくなる(博物館に展示されている)挑戦好きな女性が、短いけれど密度の高い冒険に満ちた一夜を過ごした後、主人公に「楽しんでね」という言葉をささやき、別れを告げる。

TVで放映された映画「ナイトミュージアム2」を観ました。夜が明ければ、もう永遠に動けなくなる(博物館に展示されている)挑戦好きな女性が、短いけれど密度の高い冒険に満ちた一夜を過ごした後、主人公に「楽しんでね」という言葉をささやき、別れを告げる。

「楽しんでね」という言葉は、どういう言葉だったんだろう?と考える。 "Enjoy your life."とでも言ったのだろうか?もしそうなら、映画に描かれた「短いけれど・冒険に満ちた一晩」が、まさに"Life"を象徴するかのようだ…と思いつつ、(吹き替えでないビデオを)観てみた。

字幕版を眺めてみると、「楽しんでね」は、"Have fun."だった。ほんの一瞬の「時間」を、どういうものにするか…と、いつも々悩んでしまう。

2012-02-14[n年前へ]

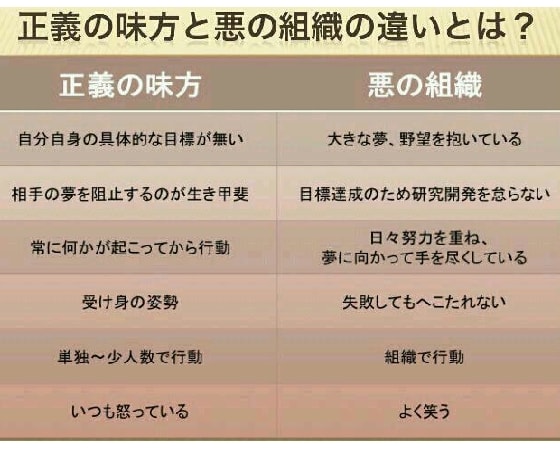

■正義の味方と悪の組織の狭間の「世界」を描いた「仮面ライダーになりたかった戦闘員」

岡田斗司の『「世界征服」は可能か?』に書かれてた「正義の味方と悪の組織の違い」の表を見ました。この「表」は、すでに(同じネット上でも)違う”場””媒体”で、何回も眺めたことがあるような気もします。何回眺めて、「ウケるツボを押さえていて面白いなぁ」と思います。ウケるポイントのひとつは、こういった読み物を、人は誰しも「自分」に重ねて読むからです。…けれど、世界のほとんどすべての人は、「正義の味方」でもなければ、「悪の組織」でもありません。「大それた野望もなければ、具体的な目標も無く」「受け身がちであるつつも、へこたれることもあり」「笑いや怒りとは違う感情に襲われることもある」…そんな「正義の味方でも悪の組織でもない」…ショッカーたちは多いのではないか、と思います。

岡田斗司の『「世界征服」は可能か?』に書かれてた「正義の味方と悪の組織の違い」の表を見ました。この「表」は、すでに(同じネット上でも)違う”場””媒体”で、何回も眺めたことがあるような気もします。何回眺めて、「ウケるツボを押さえていて面白いなぁ」と思います。ウケるポイントのひとつは、こういった読み物を、人は誰しも「自分」に重ねて読むからです。…けれど、世界のほとんどすべての人は、「正義の味方」でもなければ、「悪の組織」でもありません。「大それた野望もなければ、具体的な目標も無く」「受け身がちであるつつも、へこたれることもあり」「笑いや怒りとは違う感情に襲われることもある」…そんな「正義の味方でも悪の組織でもない」…ショッカーたちは多いのではないか、と思います。

今日、2月14日に書いた過去のWEB日記を眺めてみれば、「正義の味方」と「悪の組織」の狭間(はざま)の「世界」で描かれた、「仮面ライダーになりたかった戦闘員」の「戦闘員の言葉」が走り書きされていました。「ヒーロー」でもなく「組織」でもない、みんなの「自分」な「下っ端(したっぱ)」物語が、そこに描かれています。

仮面ライダー、聞いてくれ。

昔、夜更け過ぎに、家のPCで眺めたインターネット上の「物語」を、今ならケータイやスマートフォンで、街のどこにいても眺めることができます。朝の通勤電車の中でも、昼の街中でも、夕暮れの人が溢れる駅前からも、どこからだって眺めることができます。

昔、夜更け過ぎに、家のPCで眺めたインターネット上の「物語」を、今ならケータイやスマートフォンで、街のどこにいても眺めることができます。朝の通勤電車の中でも、昼の街中でも、夕暮れの人が溢れる駅前からも、どこからだって眺めることができます。

あの人たちの守った世界を…

見て回るって言ったよね。

「仮面ライダーになりたかった戦闘員」を読むならば、周りに人がいない時、ひとりで読むのことをお勧めします。もしも、周りに人がいるのなら、そんな時は、花粉症なのに花粉の大群に襲われていて・だから涙が目からこぼれ・鼻水が止まらなくなっている…と装う演技でも磨くことにしましょうか。

「仮面ライダーになりたかった戦闘員」を読むならば、周りに人がいない時、ひとりで読むのことをお勧めします。もしも、周りに人がいるのなら、そんな時は、花粉症なのに花粉の大群に襲われていて・だから涙が目からこぼれ・鼻水が止まらなくなっている…と装う演技でも磨くことにしましょうか。

そして、「世界」を守った「あの人たち」は、「物語」に登場した「たくさんの人たち」の中の、どの人(たち)だったろう、それは「正義の味方」だったろうか、それとも「悪の組織」だったろうか、それとも、それ以外の「人たち」だったのだろうか…という想いを巡らせてみるのも良いかもしれません。

この世界、そんな捨てたもんじゃないと…

あたしは思いますよ。

2012-02-15[n年前へ]

■「ポジティブ」という名前が付けられた「不況への案内図」

「不況」や「バブル」を生み出す機構は一体どんなものだろう?と考える「n年前へ」から。

「不況」や「バブル」を生み出す機構は一体どんなものだろう?と考える「n年前へ」から。

ポジティブ・フィードバックからは安定な状態は生まれない。上がり続けるか、下がり続けるか、…結局は「発散」してしまうことになる。

(不況と呼ばれるこの時代に)平積みされる本が、もしも「節約ライフ」的な本だとしたら、景気にはまさにポジティブ・フィードバックが働いていることになる。それらの書籍は、不況への後押しをするポジティブ・フィードバックであり、「ポジティブ」という名前が付けられた「不況への案内図」なのかもしれない。

2012-02-20[n年前へ]

■「周波数が高い謎のデンパ」

from 「n年前へ」

from 「n年前へ」

バスを降りると、そのバス停看板には「高周波前」と描かれていました。…一体、なぜ「高周波前」なのでしょう?何か変な周波数が高い謎のデンパでも受信しているのでしょうか。

次のバス停は「高周波前」!?

2012-02-21[n年前へ]

■「物質世界で起きていること」を「考えるための技術」

目の前で起きていることが、過去に起きたことのコピーのような繰り替えしでない限り、目の前で起きていることを理解するためには「単なる知識」とは違う種類の「技術」が必要になる。そんな、物質世界で起きていることを「考えるための技術」についてのアラン・ケイの言葉。 from 「n年前へ」から

私たちは子供を数学者や科学者や技術者にしようと思っているのではありません。私たちが子供がそうした考え(科学)を理解する手助けをしたいと思うのは、科学が、異なる思考方法やパワフルな思考方法を体現しているからです。

科学とは、この世界のことを、だまされずにもっとよく知る方法です。その中には、私たちの自分の脳の何が間違っているかを知る、ということも含まれています。

…科学は、物質世界で起きていることを考えるための言語として使われたのです。だから、子供たちが科学を学ぶことが大事なのです。

アラン・ケイ「科学とは、新しいアイデアを学ぶためのもの」

技術や科学は「目的」ではありません。けれど、それは有力な「道具」です。技術や科学を「目的」にするのは、多分何かしら未来を損なって眺めているような気がします。けれど、それが「目的」ではないと知っている限りにおいて、それは非常に有力な「道具」です。

2012-02-24[n年前へ]

■「科学館デートをする2人」と「見抜く目を最高に持った人」

今日2月24日の「n年前へ」から。

今日2月24日の「n年前へ」から。

「科学に詳しい男性と科学に疎い女性の科学館デート」はOKかもしれませんが、その逆のパターン「科学に詳しい女性と科学に疎い男性の科学館デート」は…絶対駄目そうな気がします」

私は、「過去」の長さと同じだけ先の「未来」が見えるものだと考えています。今この瞬間から「n年前の過去」を振り返り・眺めれば…今という時間の「n年先の未来」が見えると思っています。過去を振り返りつつ、未来へと進んでいく…そんな前へと進んでいく感覚は、「”前へ”」という言葉をどうしても使いたくなります。

わたしは、読む人の力をいつでも信じています。そうでなかったら一行も書けません。また、見抜く目を最高に持った人を想定読者にするのが、このメディアを続けていくための秘訣でもあります。

2012-02-25[n年前へ]

■「アホ」の「定義」

こんな風に、「こんな定義のアホを好き」と言えるようになりたい。

こんな風に、「こんな定義のアホを好き」と言えるようになりたい。

嵐の相場くんがインタビューで「アホなひとが好き」っていっててアホの定義を聞かれ「力の配分に損得がないこと」と答えていてあまりの的確さに感動を覚えた。

自分の力の配分に損得がない、と思うことは簡単だ。だから、「こんなアホになりたい」と思うことはそう難しくない。けれど、こんな風に、「こんな定義のアホを好き」と言うことができる人は、きっと人が好きなんだ、と思う。

2012-02-27[n年前へ]

■「何が起きるかが大事な”物語”」と「描かれ方が大事な”小説”」という存在

今日、2月27日の「n年前へ」から。

今日、2月27日の「n年前へ」から。

小説というのは文章のものだと思うんです。だから、何が書いてあるかというよりも、どう書いてあるかという方が圧倒的に大事だし。物語は何が起こるのかが大事だし、第一、書かれなくても(物語は)存在するでしょう?

60億人がいれば60億の「物語」がある。けれど、その文章として書き下ろされているわけでない物語は、決して「小説」ではないのだな…と「小説と物語の違い」について、少し理解することができるのです。

2012-02-28[n年前へ]

■腐女子力を上げる大事な4点…略してガチホモ

腐女子力を上げるには「画力や文章力を磨く」「知識を増やす」「他のカップリング派の人と共存する」「妄想を公共の場では口にしない」の四点、略して『ガチホモ』が大切なのである。

腐女子力を上げるには「ガ」「チ」「ホ」「モ」の四点が大切

2012-02-29[n年前へ]

■「書き表す」ことの理由や原動力

ほぼ4年に1度、2月29日がやってきます。もう少し正確に書けば、4で割り切れ、かつ、「100で割り切れるけれど400では割り切れない年」でない、という年になると、2月29日がやってきます。…少しわかりにくい「決まりごと」ですから、100年に一回、あるいは、400年に一度くらいは、上手く動かないシステムもありそうです。

ほぼ4年に1度、2月29日がやってきます。もう少し正確に書けば、4で割り切れ、かつ、「100で割り切れるけれど400では割り切れない年」でない、という年になると、2月29日がやってきます。…少しわかりにくい「決まりごと」ですから、100年に一回、あるいは、400年に一度くらいは、上手く動かないシステムもありそうです。

twitterなどに書かれるたくさんのつぶやきを眺めつつ、少し珍しい2月29日の「n年前へ」に書かれた、こんな言葉を思い起こします。

何かを人に知らせるために書くとか、何かを感じさせるために書こうと意識すると、そこでもうお説教になっちゃうような気がします。変な言い方ですけど、書く側っていうのは、これが届いてほしいとか、誰のためだとかは考えず、ただ書くために書いたほうがいいと思うんです。

川上弘美

web日記書きってのも自問自答凄そうな人達だよなー。闇を抱えているから人はwebで日記なんて書くんだ。

アクティブにいきたいねと思いつつ日記

限りない自問自答の数が、表現力の目安となると信じてやまない。

阪本順治

この下に表示されているはずの、この記事への「関連お勧め記事」も繋げて読んでみたくなります。