2012-09-15[n年前へ]

■「ルートを外して、色んなものを眺めてみたい」

「n年前へ」から「ルートを外して、色んなものを眺めてみたい」

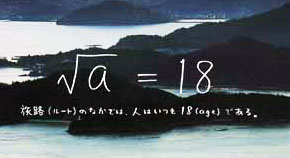

この数式で使われている"="は、いわゆる等号"= ="ではなくて、代入の"="かもしれません。つまり、この数式は「√a が 18 と等しい」ということを言わんとしているのではなく、「√aというものは全て18が代入される」という手順・代入式を意味しているということを意味しているのかもしれません。

それを、さらに素直に言い換えるならば、「旅路(Route)の中では、人は誰でも18(Age)になる」というコピー文そのままに変身します。 そういった「誰であっても18歳の頃に戻してしまう」ようなものが「旅路(Route)」なんだ、と高らかに定義・宣言する数式なのかもしれない…

さらに、「人のルート(Root=根底にあるもの)は、そんな18才の頃のようなものだよね」という強い意思を想像したのです。青春18切符のポスターに書かれた小さな式は、「旅は人を18歳の頃の気分にさせる。そして、それこそが - 人の根底- にあるものなのだ」と、そう伝えようとする言葉だと勝手に想像してみたのです。

2012-09-19[n年前へ]

■「君は鉄分100パーセント」

「n年前へ」から。『染料インクで白い「鉄道花(ヒメジョン)」をカラフルに染めてみよう?』

初夏から晩秋にかけて、小さな白い花を咲かすヒメジョオンは、線路沿いに咲きそろうことも多く「鉄道草」と呼ばれたこともあるといいます。鉄道大好きな「鉄子=”鉄っちゃん”な女性」が身近にいたなら、鉄道花で作り上げた”お手製”カラフル・ブーケ(花束)を作り…手渡してみるのも良いかもしれません。

鉄道花の花言葉:「君は鉄分100パーセント」

2012-09-20[n年前へ]

■「動き出す前から、きっと体は動いてる」と「I believe」

日曜の朝、トロントの大型ショッピングモールで、始まったフラッシュモブ "I Believe She's Amazing Flash Mob - Toronto Eaton Centre" を観ながら考えました。たくさんの人の中で、突然始まり・そして終わるショーを眺めつつ考えます。

I believe i can.

I believe i will.

I believe i know my dreams are real.

I believe I'll stand.

And, that is what I do believe

I Believe "Yolanda Adams"

その風景に見とれているように見えたのに、ある瞬間を境に踊り出すように見える人も、きっと自分の出番を前に、「普通」とは違う”動き(統計分布)”をしているに違いありません。だから、フラッシュモブを写すビデオカメラに写された画面を、機械のような目で冷静に眺めてみれば、次の瞬間に踊り出すだろう人を(ケータイカメラや備え付けカメラといったもので撮影したならば)きっと見分けられるはずです。

その風景に見とれているように見えたのに、ある瞬間を境に踊り出すように見える人も、きっと自分の出番を前に、「普通」とは違う”動き(統計分布)”をしているに違いありません。だから、フラッシュモブを写すビデオカメラに写された画面を、機械のような目で冷静に眺めてみれば、次の瞬間に踊り出すだろう人を(ケータイカメラや備え付けカメラといったもので撮影したならば)きっと見分けられるはずです。

そういう風に考えながら、日曜の朝のトロントのショッピングモールの風景を眺めてみると、画面に映っている「通行人に見える人たち」も、流れる音楽に周期も位相もぴったり合った(つまり、少し普通より小刻みに速く違和感を感じさせる)歩調でリズミカルに歩いていたりすることに気づきます。

もうじき踊り出す時間が来ることを意識しながら、前もってリズムに体を慣らしていないといきなり動くことはできないから、出番が来るずっと前の時間から、リズムに体を合わせ歩き・動いている人たちが浮かび上がってきます。

もうじき踊り出す時間が来ることを意識しながら、前もってリズムに体を慣らしていないといきなり動くことはできないから、出番が来るずっと前の時間から、リズムに体を合わせ歩き・動いている人たちが浮かび上がってきます。

だから、たとえば、街中を写すカメラがあって、そのカメラが写す動画に対し、部分追跡をする解析コードを書いたなら、これから起こるフラッシュモブだって・これから踊り始める人たちだって、それらこれから始まる楽しい未来の瞬間をきっと見分けられるはずだ、と思います。

動き出す前からきっと体は・何かは動いてるし、動いている人はまた人を「動かす」ことがある。たぶん、「そういうものだ」と思います。それが、運動というもので、保ち続けられる運動量という感じのものなのでしょう。

Kim MacGregor organized this flash mob of 200 dancers to launch the "feel good" movement, "I Believe She's Amazing" in honor of her friend Erika Heller who passed away May 28th, 2009 at 31 yrs. old.

ところで…運動量はモーメントです。そのモーメントという言葉をさらに辞書でひくと、"一瞬"という言葉が書かれています。人を含むすべてのものの動きを示す「運動量」がほんの”一瞬”だというのは、ちょっと不思議な気もします。けれど、辞書のこんな定義を読むと、少し納得できる気もします。

moment: 短いけれど、素晴らしく・心惹かれる瞬間

2012-09-21[n年前へ]

■「演じる」こと「信じる」こと

イスラム圏で激しい反米運動を引き起こしている映画『イノセンス・オブ・ムスリム』 について、その映画に出た女優が書いた「ある女優の手紙」(訳者:Shiro Kawaiさん)

イスラム圏で激しい反米運動を引き起こしている映画『イノセンス・オブ・ムスリム』 について、その映画に出た女優が書いた「ある女優の手紙」(訳者:Shiro Kawaiさん)

表現というものには大なり小なりあることだが、特に芝居を創る過程では、 人間が自分を守るために身につけたガードを捨てることを要求される。 それはまるで、 誰かが下で受け止めてくれることを期待して、目隠しして絶壁から飛び降りるような行為だ。 そのために、現場には絶対的な信頼が必要だ。脚本家を信じ、 演出を信じ、スタッフを信じ、他の役者を信じ、自分自身を信じる。 これが大前提だ。

訳者:Shiro Kawai

私は旧ソビエト連邦のグルジア共和国で育ちました。 ストライキ、反対運動、デモ、不正、残酷さ、暴力を見て育ちました。 ロシアとグルジアが戦争をしていた時に、そこにいました。 寝るときも外出着を着てバックパックを離さず、爆撃があったらすぐ逃げられるようにしていました。

Anna Gurji

私が役者の道を歩みたかったのは、別の人物へと変化する過程が好きだったから… それは利己的な理由だったのかもしれません。

Anna Gurji

そして、演じることにはより大きな意味があると気づいたのです。 演技を通して、我々役者は、様々な登場人物を現実のものとすることができます。 そして観客は、様々な人物を観ることで、そういう立場の人を理解し始めます。 理解すれば、受容することができます。 受容できれば、人々は手を取り合うことができます。

Anna Gurji

私が信じることとは正反対の主張に、私自身の姿が利用されるのは、耐えがたいことです。

Anna Gurji

2012-09-22[n年前へ]

■「読む人の力をいつでも信じています」

『「読む人の力を信じる」という秘訣 』から。

ずっと頭の中に残っている言葉のこれまた一つが、下の言葉です。言葉を書く上で、可能な限り他人(自分以外の人や未来の自分)に伝わるように的確に書く、というのは当たり前のことです。しかし、その当たり前のことをもちろん承知の上で、この秘訣をいつも頭の中に浮かべています。

わたしは、読む人の力をいつでも信じています。そうでなかったら一行も書けません。また、見抜く目を最高に持った人を想定読者にするのが、このメディアを続けていくための秘訣でもあります。

「からーふぃくしょん」

2012-09-25[n年前へ]

■変わらない・変わるところもある「それこそが粘弾性のおっぱいならぬ人間」だ

メトロノーム同期の話題の話題を、ここ数日見かける。そこで思い出した、2011年の春の終わりに書いた雑文。「オッパイ星人の力学 揺れるバストの集団同期 編 ~ 1億数千万の人々を14個のおっぱいに例えてみた」

メトロノーム同期の話題の話題を、ここ数日見かける。そこで思い出した、2011年の春の終わりに書いた雑文。「オッパイ星人の力学 揺れるバストの集団同期 編 ~ 1億数千万の人々を14個のおっぱいに例えてみた」

おっぱいこそが人間を生み育てた原動力なのだから、おっぱいに育てられた人間の動き・人間関係の力学をおっぱいの力学で説明できないわけがないだろう!…題して「揺れるバストは均質である限りにおいて集団同期する、等質な揺れるバストはみな同じ方を向きたがる、の法則」だ!

当たり前だ!現象を説明するだけでは、それは科学かもしれないが、日本が誇る技術ではない。右手に現象把握、左手に「どうするべきだ」という改善策、そのふたつを兼ね備える、それが技術のあるべき姿だ!

多様性があって、変わらないところもあれば・変わるところもある。それこそが、粘弾性の「おっぱい」ならぬ人間というものなのかもしれないな。