2000-11-16[n年前へ]

■死ぬかと思った3A(アンペア)

職場に5時過ぎに着いて、ふと気付くと22時になっていた。しかし、ず〜っと、ぼけっとしていたかというとそうではなくて、ほんの一瞬だけメチャクチャ目が覚めた。久々に感電したのである。というわけで、左手には小さな水ぶくれと小さなクレーターが残った。ちょっと痛い。高電圧もイヤだが、大電流もイヤである。

2002-11-16[n年前へ]

■科学と仮説

そういえば、大学に入学したときに、必ず読めと何かの授業で言われた何冊かの本があった。ポワンカレの「科学と仮説」はその一冊だった。いや、というよりその一冊しか覚えていない。

で、2ちゃんねるの某板から有田芳生の酔醒漫録に飛ぶと、その「科学と仮説」の中の言葉

人が事実を用いて科学を作るのは、石を用いて家を造るようなものである。事実の集積が科学でないことは、石の集積が家でないのと同様であるが掲げてあった。

この文章はとても面白いし、いろんな言い換えだってできる。例えば、ちょっと言い換えるとこんな例になるのだろうか、「人が論理に基づいて行動するのは、言葉を使って本を作るようなものである。単なる論理の羅列が人の行動でないことは、単なる言葉の羅列が本でないのと同様である」じゃぁ、新明解辞典はどうなんだーとか、論理と感情を入れ替えてみろーとか、食材と料理はどうなんだーとか、イロイロ遊んでみるのがこれまた面白いのである。

■デザイン修正作業

この「いろいろ」ページのデザイン修正作業開始。で、ひとまず終了。あっ、ちなみに「n年日記」を「n年前へ」に変えて、「最近の日記」を「最近の話題」に変更してみた。

何より、「n年日記」は「大掃除で昔の新聞を眺めて、その時代にタイムワープする」ような感じでとても面白い。だけど、どうも「n年日記」という名前はしっくりこなかった。で、一番気分に近い「n年前へ」にしてみたのであった。

■デジカメ買った

Nikon Coolpix 775が入院中なので、LUMIX FZ-1を買った。というわけで、明日からこのカメラで「今日見た景色」を復活させるのだ。

Nikon Coolpix 775が入院中なので、LUMIX FZ-1を買った。というわけで、明日からこのカメラで「今日見た景色」を復活させるのだ。

2004-11-16[n年前へ]

■来週に迫る「電子写真機器開発におけるシミュレーション技術と活用・例」

「電子写真機器開発におけるシミュレーション技術と活用・例」が来週の木曜・金曜です。内容的には、結構惜しげもなく(サービス精神旺盛に)詰め込んであると思いますし(講習会なのに新しい話すらあったり)、お勧めかも。準備は今週末に、ですが…。

「電子写真機器開発におけるシミュレーション技術と活用・例」が来週の木曜・金曜です。内容的には、結構惜しげもなく(サービス精神旺盛に)詰め込んであると思いますし(講習会なのに新しい話すらあったり)、お勧めかも。準備は今週末に、ですが…。

ちなみに、写真はイメージ写真であり、本文とは全く関係がありません。あくまで、「電子写真機器開発におけるシミュレーション技術」をイメージした写真です。

■新幹線から眺めた立体写真

平行法。先週の土曜日に新幹線の中から撮影したもの。動画の(時間的に)並んだ2フレームを(空間的に)並べて見れば、それは奥行きを持った立体写真になる。時間をおいて眺めてみれば、一つの視点からではない奥行きのある景色を見ることができる。たった0.1秒の前後に並ぶ景色でも、それらを同時に眺めて見れば驚くほど奥行きを感じる写真になる。

ちなみに、動画は例えばこんな感じ。上の立体写真は力を抜いて眺めてみれば(平行法だし)、驚くほど立体的な景色が見えてくるはず。

2005-11-16[n年前へ]

■「ロケ地探し講座」上級編

「テレビアンテナの方向」と「影の方向」から場所を推定する、という「ロケ地探し講座」の上級編を楽しむ。

■「素敵なフレーズ(耳コピタブ譜)」

「色気のある音楽から素敵なフレーズ(耳コピタブ譜)を収集し、その対象はクラッシック曲や、民謡、単なる杉村タイゾー口癖まで」という牧歌組合〜耳コピとエロジャケ〜

2007-11-16[n年前へ]

■「美味しさを生む変化」と「老舗の銘菓」

美味しいものが、食べるとき・飲むときに感じる不均一さや変化といった「違い・移り変わり」にいよるものが大きいのだとしたら、美味しさと大量生産・長期保存は背反することになりそうだ。たとえば「堅さと柔らかさ」の両方を兼ね備える美味しいスパゲッティ、堅さと柔らかさの間を変化しつつある「皿の上のスパゲティ」はを長期保存するということは簡単にはできそうにない。あるいは、「ジョッキに注がれた黄金色のビールと白い泡」もその状態はごく短い時間しか続かない。老舗の銘菓に関する記事を読み、相反する美味しさと大量生産・長期保存を繋ぐこと、不規則に揺れ動く需要の波に対応すること、はきっと大変なんだろうと考えた。

、美味しさを生む変化や不揃いを作る技術や、それを長続きさせる技術の歴史はどういったものなのだろう。そして、そういった具体的な製法・技術とは別に存在するだろう、食べる側・飲む側が「美味しさ」を想像する助けとなる観念的なものには、どんなものがあるだろう。たとえば、「老舗の歴史」や「食べ物の由来」のような、飲食をより楽しめるような食べ物の背景にある物語の効果はどのくらいあるのだろうか。

2008-11-16[n年前へ]

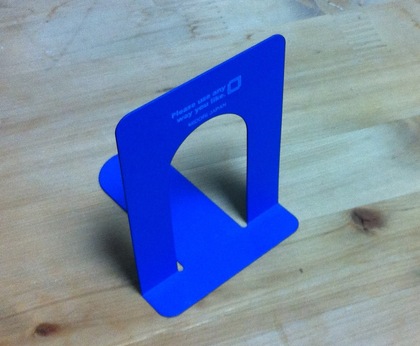

■続:Ruby版 Win32GuiTest クラスを作りました。

(この記事は「Ruby版 Win32GuiTest クラスを作りました。」)の続きです。

Ruby版 Win32GuiTest に関数・機能を追加しました。下の動画は「ペイントを立ち上げて、ウィンドウの場所を動かし、絵を描いた上で、ビットマップファイルを保存する」という作業をRuby版 Win32GuiTestを使ってRubyで自動で行ったものになります。

実際のコードはソースコード(guiTest.rb)に入っているように、下記のようになります。次はリサージュ図形でも書いてみることにしましょうか。

gui=Win32GuiTest.new

gui.run('mspaint.exe')

sleep 1

w=gui.findWindowLikeName('ペイント').first[0]

gui.setForegroundWindow(w)

gui.moveWindow(w)

r=gui.getWindowRect(gui.getForegroundWindow)

sleep 1

360.times do |i|

rad=i*2*3.14/360.0

x=r[0]+200+100*Math.cos(rad)

y=r[1]+200+100*Math.sin(rad)

gui.mouseMoveAbsPix(x.to_i,y.to_i)

gui.sendLButtonDown if i==0

end

gui.sendLButtonUp

gui.sendKeys('%f',2)

gui.sendKeys('x',1)

gui.sendKeys('y',1)

gui.sendKeys('TestBitmap.bmp',2)

gui.sendKeys('{ENTER}',2)

■ペイント automated by Ruby Win32::GuiTest

というわけで、リサージュ図形(もどき)を「ペイント automated by Ruby Win32::GuiTest」で描いてみました。ペイントソフトでリサージュを(マウスを使って)描くのは大変ですけど、自動化すれば簡単ですよね。・・・簡単・・・ですよね・・・?

2009-11-16[n年前へ]

■「勝ち・負け」と「別視点」

「ユリイカ2009年10月号 特集=福本伸行 『アカギ』『カイジ』『最強伝説 黒沢』…賭けつづけるマンガ家

「ユリイカ2009年10月号 特集=福本伸行 『アカギ』『カイジ』『最強伝説 黒沢』…賭けつづけるマンガ家

」が面白かった。西原理恵子特集の時も感じたが、本人が描くテキストとは別の第三者が解説する文章を読むと、色々な深読みの仕方・広がりというものが感じられて良いものだ。

たとえば、これは「勝ち負けと、その先」という副題がつけられた、大槻ケンヂと福本伸行の対談で福本伸行が語る言葉である。

福本:例えばヨーロッパの紳士たちがカジノをするんですけど、それはギャンブルで負けたときでもいかに平静にふるまえるかという鍛錬でもあるんですね。これはさらに言うと・・・死ぬための練習にもなるんです。つまりん、人間がいずれ生物として必ず死ぬように、カジノでは必ず負ける時がくる。

福本:ギャンブルである以上は勝ち負けというのがあるんだけど、でも、そうしたなかで「勝ち負けは大切」ということと、「勝たなければならない」というのに差異があることは自覚的でないといけないと思いますね。

福本:どんなに力をつくしても負けることってどうしてもあるわけで、そうして生まれた結果だけを見て批難するのは明確におかしい。この場合は、マンガ家本人の言葉・解説ではあるが、自分が描くマンガのベースに流れているものを自己解説・批評している文章であり、福本伸行のマンガを読んだ後にこういった文章を読むと、さらに二度三度と繰り返し読み返したくなる。

次の「未来は僕等の手の中」という題の川島章弘の文章だ。「THE BLUE HEARTS

次の「未来は僕等の手の中」という題の川島章弘の文章だ。「THE BLUE HEARTS

」(ブルーハーツ)のバンド名そのままのファーストアルバムの冒頭一曲目「未来は僕等の手の中」を通じ、福本伸行のマンガを解説する。

「賭博黙示録カイジ」第一話冒頭、断ち切りで画面いっぱいに書かれた文字、「未来は僕らの手の中」。カイジの物語はここから始まる。

ブルーハーツは後に「↑THE HIGH-LOWS↓」に移行するが、カイジは作中でハイロウズのTシャツを着ている。福本がブルーハーツのファンであることは周知の事実である。

おもにブルーハーツでは、強さ弱さを兼ね備えている場合が多い。「カイジ」は読んでいるけれど、こう解説されてみると、それは初めて気付かされることばかりだ。

解説というものが好きだ。それは、過剰な深読みであることも多いし、解説者という翻訳者を通した「別物」であることもあるかもしれない。けれど、何らかの価値がプラスアルファされる限りにおいて、言い換えれば何らかの別視点・深みを感じさせてくれる限りにおいて、大元のテキストだけでなく、解説を読むことはとても楽しい。

未来は僕らの手の中

僕らは負けるために 生まれてきたわけじゃない

「未来は僕らの手の中」 真島昌利

2011-11-16[n年前へ]

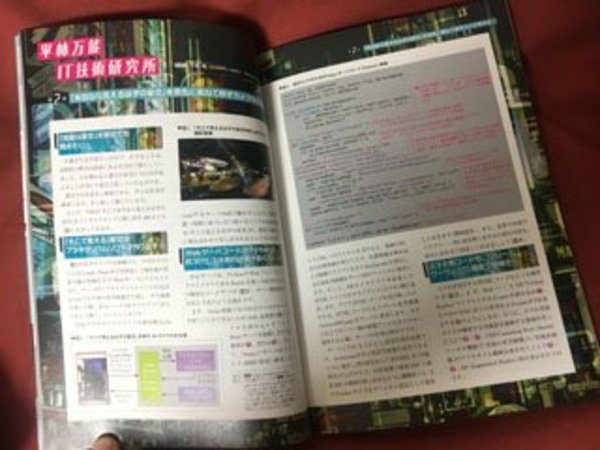

■「お手軽スマートフォン・スタンド」を3秒・105円ナリで作ってみる!?

100円ショップのブックスタンドでiPhone(スマートフォン・ケータイ)台を作ってみました。つまり、「「お手軽ノートPCスタンド」を15秒・105円ナリで作ってみる 」と同じ「工作」を、ミニチュアサイズの「ブックスタンド」を使ってやってみました。

100円ショップのブックスタンドでiPhone(スマートフォン・ケータイ)台を作ってみました。つまり、「「お手軽ノートPCスタンド」を15秒・105円ナリで作ってみる 」と同じ「工作」を、ミニチュアサイズの「ブックスタンド」を使ってやってみました。

右上写真には、大小2つのサイズのブックスタンドが並んでいます。 小さい方のスタンドは、高さ10cmほどで、スマートフォンやケータイを乗せるのにピッタリのサイズです。 となれば、グイッと曲げて「傾斜台」に仕立ててみよう!というわけで、スプーン曲げより簡単に、指の先で軽〜く押して・曲げてみたところが、右横の写真です。 一瞬でできあがったわりには、とても良い感じの「iPhone(スマートフォン・ケータイ)台」ができあがりました。

作業机の上に置いて、実際に使い始めると、これが結構便利です。 いつでも眺めることができる、いつでも手を伸ばして操作したり、いつでも手に取ることができる、というのはとても気持ちが良いものです。

100円ショップで、お洒落な色使いのミニチュア・ブックスタンドを見つけたら、ひとつ買い求めてみると良いかもしれません。 そして、家に帰ったら、グイッと曲げて「お洒落」なスマートフォン台にしてみる、というのはいかがでしょうか?

2012-11-16[n年前へ]

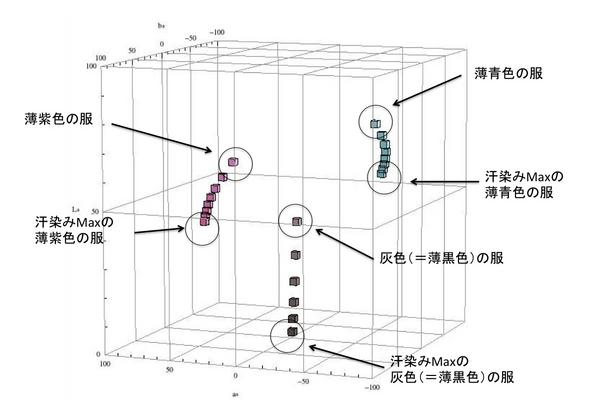

■検証!「夏目アナの脇汗事故はなぜ起こったか?」ー灰色の服が汗染みに弱い理由

『検証!「夏目アナの脇汗事故はなぜ起こったか?」ー灰色の服が汗染みに弱い理由』を書きました。

『検証!「夏目アナの脇汗事故はなぜ起こったか?」ー灰色の服が汗染みに弱い理由』を書きました。

「汗染みの目立ちやすさ」は、「白+(繊維本来の)○×色」と「(繊維本来の)○×色」の差が一番大きな色は何色か?という問題に置き換わります。 そして、白と最も違う色は…「そうだ黒に違いない!」ということにも気づくのではないでしょうか。 つまり、「白色に黒を混ぜた色=灰色(グレー)」の服が「一番汗染みが目立つ色」なのだろう、と思い至るはずです。

ちなみに、「鮮やかな色」の服の方が汗染みは目立ちませんから、汗染みができそうな場合には、そうした色を選んでおくのがコツかもしれません。

この解析で使った(作った)ライブラリやスクリプトは「Mathematica 色処理ライブラリを更新しました」を参考にして下さい。

2013-11-16[n年前へ]

■空に流す灯籠で眺める「天上の消失点」

知る限り「一番美しいプラネタリウム」が、また今年も始まりました。今晩は曇り気味な空なので、自然の星は見えなくて、月の明かりがたまに雲の向こうに伺うことができるだけです。けれど、たくさんの「人が天上に流す灯籠」が、街のいたるところから上がっていき、そんな人口の星空が頭上に拡がっています。... そんな景色を、iPhoneでチープに撮影して20倍速くらいの映像で眺めると、こんな風になります。

街中のそこらかしこから、頭上に向けて放たれていく灯りの軌跡を眺めていると、空の上に、天上の消失点があるように見えてきます。コムファイに自分の名前を描き・願いを込めて空に流すと、願いが成就すると言います。天上に位置するただ一点の消失点に向けて、祈りを込めて放たれたコムファイ(灯籠)が流れ集まっていきます。

2018-11-16[n年前へ]

■「本当なら見えるはずの星空」を景色に重ねて映すカメラを作る!

「本当なら見えるはずの星空」を景色に重ねて映すカメラを作る!を、「ソフトウェアデザイン 2018年12月号」に書きました。台風が直撃中の韓国大邱で、つまりは「とても天気が悪い夜空を見ながら」、文章とコードを書いてみたものです。個人的には、(この回で)7回目となる記事群中で一番「自分の好み」です。

「本当なら見えるはずの星空」を景色に重ねて映すカメラを作る!を、「ソフトウェアデザイン 2018年12月号」に書きました。台風が直撃中の韓国大邱で、つまりは「とても天気が悪い夜空を見ながら」、文章とコードを書いてみたものです。個人的には、(この回で)7回目となる記事群中で一番「自分の好み」です。

宇宙(と書いて”そら”と読む)に浮かぶ地球から見ることができる銀河天体が好きで、自分が住む街から、そんな宇宙を眺めたい…と思ったりしたことがある人向けのAR( Augmented Reality)製作記事です。たとえば、夜更け、あるいは、葉の散ってしまった晩秋の木々を見ながら、そんな夜に似合った星空を眺めたい…と思ったことがある人のために作った記事になります。…なぜか途中、レイ・ブラッドベリ意識の文章になってしまいました。