2011-05-05[n年前へ]

■「30秒間で眺める東京・京都間の車窓」と「放射線量グラフ」

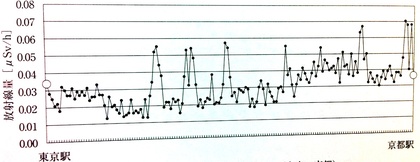

東京と京都間を新幹線で移動する際の「放射線量」を、二松学舎大学附属高等学校 理数科研究部が簡易型放射線計測器「はかるくん」を使って計測した結果を鉄分100%「鉄っちゃん」のための「放射線講座」で紹介しました。

東京と京都間を新幹線で移動する際の「放射線量」を、二松学舎大学附属高等学校 理数科研究部が簡易型放射線計測器「はかるくん」を使って計測した結果を鉄分100%「鉄っちゃん」のための「放射線講座」で紹介しました。

京都周辺の放射線量は東京周辺の2倍であった。…一般に花崗岩中のカリウム40・ウラン238・トリウム232の含有量は、他の岩石に比べてかなり多いことが知られている。関西地方では関東地方にくらべて花崗岩質が多いため、その土壌や岩石からの放射線が強いものと考えられる。また、トンネル内では岩石で囲まれた状態であるため、岩石中の放射性物質からの放射線の影響を強く受けるものと考えられる。

血液中に鉄分溢れる…つまりは鉄道大好きな「鉄っちゃん」ならば、「新幹線電車内での放射線量の変化(東京-京都)」というグラフを一目眺めれば、グラフの各箇所がどの辺りであるかがわかるだろうと思います。たとえば、東京駅側(グラフの左側)から行くと、最初の放射線量の多い辺りが小田原から三島までの長いトンネルが続く辺りだとか、その次の放射線量ピークが蒲原から由比…とトンネルが続く辺りだろう…とか、そして京都駅前の最後の放射線量ピークは、琵琶湖横からトンネルに入り山科から東山に抜ける最後のトンネル辺りだろう…と車窓を思い出しつつ考えるのではないでしょうか。

血液中に鉄分溢れる…つまりは鉄道大好きな「鉄っちゃん」ならば、「新幹線電車内での放射線量の変化(東京-京都)」というグラフを一目眺めれば、グラフの各箇所がどの辺りであるかがわかるだろうと思います。たとえば、東京駅側(グラフの左側)から行くと、最初の放射線量の多い辺りが小田原から三島までの長いトンネルが続く辺りだとか、その次の放射線量ピークが蒲原から由比…とトンネルが続く辺りだろう…とか、そして京都駅前の最後の放射線量ピークは、琵琶湖横からトンネルに入り山科から東山に抜ける最後のトンネル辺りだろう…と車窓を思い出しつつ考えるのではないでしょうか。

しかし、奇妙なことに、血液中の鉄分が足りない人も世の中にはいます。フェライトが足りず、東海道新幹線の車窓を思い浮かべたりはしない、という人も不思議なことにいるのです。

そこで、下に東海道新幹線の車窓を微速度撮影した動画を貼り付けてみました。これは東海道新幹線の「上り」の車窓を撮影したものです。14秒辺りが京都駅になります。それから東京駅までの車窓を「30秒ほど」で眺めることができます。この東海道新幹線からの車窓を眺めれば、高校生たちが計測した「新幹線電車内での放射線量の変化(東京-京都)」をより実感できるのではないか、と思います(たとえば、動画で37秒あたりが小田原と三島の間のトンネル群ですね)。

そこで、下に東海道新幹線の車窓を微速度撮影した動画を貼り付けてみました。これは東海道新幹線の「上り」の車窓を撮影したものです。14秒辺りが京都駅になります。それから東京駅までの車窓を「30秒ほど」で眺めることができます。この東海道新幹線からの車窓を眺めれば、高校生たちが計測した「新幹線電車内での放射線量の変化(東京-京都)」をより実感できるのではないか、と思います(たとえば、動画で37秒あたりが小田原と三島の間のトンネル群ですね)。

ところで、彼らの論文は第一回神奈川大学 全国高校生理科・科学論文大賞で 努力賞をとった論文群の一部です。校舎内や通学路で放射線量を計ったり、「甲子園までの道」や「ありとあらゆる旅先」で計測をし続けたり、あるいはJCO周辺で計ったり…ということをずっとし続けていたようです。

ところで、彼らの論文は第一回神奈川大学 全国高校生理科・科学論文大賞で 努力賞をとった論文群の一部です。校舎内や通学路で放射線量を計ったり、「甲子園までの道」や「ありとあらゆる旅先」で計測をし続けたり、あるいはJCO周辺で計ったり…ということをずっとし続けていたようです。

1999年9月30日、東海村で臨界事故が起こり、地域への放射能汚染の映像が生々しく報道された。そのとき私は中学3年生で… 在学しての3年間、修学旅行の新幹線内を含め至るところで放射線測定をした。…

石原利臣さんの「受賞のコメント」から。

「はかるくん」を手にする高校生たちは、きっと今でも色々なものを計っているのだろう、と思います。新緑を目にするこの季節、高校生たちは、どんな場所でどんなものに「はかるくん」を向けているのだろう?と考えます。

*今回の話は「「加速度センサ」で「人に迷惑な電車男」::(2005.07.19)」と一緒に眺めるのが、鉄っちゃん的に良いかと思います。