2011-01-29[n年前へ]

■歯医者さんの「うがい用カップ注水器」のナゾ

歯医者さんに行くと、いつも「うがい用のカップ」に水を注ぐ機械が気になります。紙コップを置くと、うがいをするための水や液体を自動で注ぎ始め、ちょうどよいくらいの高さまでくると(これまた)自動でストップするという機械です。

歯医者さんに行くと、いつも「うがい用のカップ」に水を注ぐ機械が気になります。紙コップを置くと、うがいをするための水や液体を自動で注ぎ始め、ちょうどよいくらいの高さまでくると(これまた)自動でストップするという機械です。

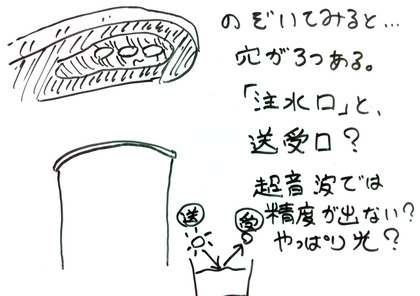

昔は、コップを置く部分にスイッチが設置されていたこともあるような気もしますが、今ではそのような機械を見ることはなくなってしまいました。そこで、自動注水機構がどのように動いているのかを知りたくて、椅子に座って治療を待ちながら、コップに水を注ぐ部分を下から眺めてみました。すると、そこには穴が3つ空いていました。

もちろん、その穴の内のひとつは、注水口に違いありません。ということは、残り2つで水の量を計測しているのだろう、ということになります。ふたつの穴ということは、片方は”何かを出す”穴で、もう片方が”何かを受ける穴”という具合に思えます。

となると、まず思いつくのは光を水面に対して斜めに照射して、水の量が所定の高さになった時の水面からの鏡面光を受ける位置に光を受けるセンサを配置する、というやり方でしょうか。あるいは、超音波を出して、その反射を受けることで距離を測るというやり方でしょうか。

歯医者さんの行くのが好き、という人はほとんどいないでしょうが、そこにある「うがい用カップ注水器」を眺め、その仕組みに心惹かれてきた人は多いのではないでしょうか。あの歯医者さんの「うがい用カップ注水器」は一体どんな仕組みになっているのでしょうか?

歯医者さんの行くのが好き、という人はほとんどいないでしょうが、そこにある「うがい用カップ注水器」を眺め、その仕組みに心惹かれてきた人は多いのではないでしょうか。あの歯医者さんの「うがい用カップ注水器」は一体どんな仕組みになっているのでしょうか?